福寿草観賞

1.日時

2017.2.22(水)晴れ

2.コース

JR高槻北バス停 (9:34発)=出灰(10:05着、10:10出発)→桜木橋(10:40)(5分)→西尾根合流点(11:17)(5分)→福寿草群生地(福寿草観賞11:40-12:00)→(5分)→ポンポン山(12:35-13:00昼食)→本山寺(13:40)(5分)→原大橋バス停(15:00到着、15:05)=高槻(15:25)

標高差:400m 歩行距離:12.0Km 所要時間 4:50 (歩行時間:3:45)

3.概況

最短コースを考え桜木橋から窯ケ谷西尾根道までの尾根コース(けものみち)を経由して先ずは西尾根合流点に向かう。最近はこの尾根はほとんど誰も歩いてないようで荒れ果てていた。倒木あり、枯れ木が封鎖して、勾配がきついうえ、非常に歩き辛かった。NO.23地点の合流点に11:17着く。5分程休憩して福寿草群生地に向かう。11:40着き、20分程写真を撮る。丁度太陽が出ていたので花の開き具合は申し分なかった。受付担当者は130ほど花をつけているといっていた。少し早いかなと思っていたが、そうでなかった。3日程遅かった感じを受けた。2/25(土)は見頃の最後のチャンスではないか。今年は例年より開花が早いような感じを受けた。少し葉っぱが伸びているものもあった。今年の見頃は2/19(日)と判断した。2年前猪に掘り返された場所には花はなかった。花の数は去年よりは多かったが予想していたものより数が少なかった。良いところの写真を下記に記載する。

2017.25(土)追記

我々の福寿草観賞ハイキングに三重県在住の福寿草研究者(植物研究者)K.Y氏が福寿草の種別調査の目的で同行された(彼の同僚が高槻労山のHP山行計画を見られ、彼に紹介された模様)。天気にも恵まれ彼の目的は一応達成されたと思う。

日本の福寿草にはキタミ、ミチノク、シコク、エダウチの4種類がある。花弁の長さと蕚片の長さがほぼ同じであること、葉の裏面が無毛であること、群生標高が600m近辺であることから判断して、ミチノクでもなく、エダウチでもなく、シコクフクジュソウの可能性が高い。最終判断はDNA検査をして染色体を調査されるとのこと。シコクフクジュソウであれば珍しいので、再度4月末果実を付けられる時期に再び訪問したいとのこと。

花自体としては黄金カップ状態のものが少なく、菊の花状態のものが多くなり、見頃は過ぎたと判断した。良いところを下記に記載する。

なお、見頃の時期の過去の写真(2004.3.2)があるので下記に記載する。

カタクリ観賞

訪問日 2015.4.12(日) 天候 晴れのち薄曇り 有志 5名

1.行程

高槻(8:15発)=出灰「285」(8:46着、8:50出発)→2.2K山道入口「330」(9:35)→0.8K西尾根分岐「450」→0.8K森ノ案内所「410」 (10:30-10:45) →1.0K沢筋カタクリ群生地「470-500」(11:15-11:30)→1.3K第3鉄塔下「595」(12:00-12:20) →0.4K小塩山642m(12:30-12:40)→0.7Kカタクリ「Nの谷」(13:10-13:40) →0.2K炭ノ谷(13:50-14:15) →(10分) →3.2K南春日町バス(15:30到着、15:40発)=向日町(16:10)

標高差 360m+α、歩行距離 10.6km+α 行動時間 6:40

2.概要

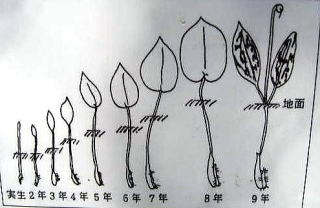

今回の山行はカタクリ観賞を主体にして企画した。カタクリは北海道から九州の各地、朝鮮、中国にも分布するユリ科カ タクリ属に属する多年草である。比較的日光が落葉広葉樹林の林床に群生し早春に下を向いた薄紫から桃色の花を咲かせる。種子にはアリが好むエライオソームという物質が付いており、アリに拾われることによって生育地を広げる。発芽1年目は細い糸状の葉を、2年目から7-8年程までは卵状楕円形の一枚の葉だけで過ごし、鱗茎が大きくなり、二枚目の葉が出てから花を付ける。従って花が咲くまで8~10年はかかるようだ。

タクリ属に属する多年草である。比較的日光が落葉広葉樹林の林床に群生し早春に下を向いた薄紫から桃色の花を咲かせる。種子にはアリが好むエライオソームという物質が付いており、アリに拾われることによって生育地を広げる。発芽1年目は細い糸状の葉を、2年目から7-8年程までは卵状楕円形の一枚の葉だけで過ごし、鱗茎が大きくなり、二枚目の葉が出てから花を付ける。従って花が咲くまで8~10年はかかるようだ。

バスは高槻を満杯で出発した。出灰で降り桜木橋を過ぎた先の山道入口にかかる。足元には綺麗なヤマルリソウが咲いていた。西尾根分岐を過ぎ尾根から下る所には以前ミヤマカタバニやタチツボスミレが沢山見られたが、何故かほとんど見られなかった。川の傍麓に一本だけカメノキがあり、丁度満開を迎えていた。森の案内所手前にはボケの木が何本かあるが、まだ時期が早くほとんどがつぼみで、開いているのは一輪だけであった。森の案内所では長い休憩を取る。裏側の崖にシロスミレ、サクラスミレが見られた。

休憩後最初に訪れたのが沢筋カタクリ群生地(小塩山登る途中の)。従来ならカタクリの大きさ、形、写真写りはここのものが一番良かった。しかし、毎年来る度に数が減っているので心配していたが、今回は数えるほどしかなく、全滅に近かった。以前は沢山見られ、ギフチョウの写真も撮ったことがあるが、これも鹿の所為だろうか。

一旦左の尾根に上がり、西に向かう側面道を進む。投棄自動車の廃墟化した残骸を右の山側に見て進む。小塩山の真下に出る。何時もならここから雑木帯を100m程登り、小塩山へ行く。今回は淑女達がいるの、そうはいかない。遠回りして西側の尾根道に向かう。合流点から少し登ると鉄塔があり、2番目の鉄塔の下にある芝生の上で昼食とした。昨日京都で掘ったというSさんのタケノコ手料理を美味しく頂いた。

ヤマルリソウ カメノキ タチツボスミレ シロスミレ 沢筋のカタクリ

昼食後小塩山山頂を訪れる。山頂は淳和天皇陵の後ろ側のPeakで、今は綺麗に整備された所で標高642mである。

さあ、愈々本日の最大の目的であるカタクリの群生地に向かう。この左下に「御陵の谷」があるが、前回カタクリの数は少なかったので、パスし、「Nの谷」に向かう。大勢の人が訪れていた。7年前より鹿よけのネットを張った関係か、来る度に花の数が増えている。1年生2年生のカタクリも沢山生えていた。朝方はギフチョウが飛んでいたという。ギフチョウはミヤコアオイが好きで、卵を産み、幼虫がミヤコアオイの葉っぱを食べて育つという。ミヤコアオイがあり、花は下部にあり見え難い。手前の枯れ葉を除くと丁度花が開いていた。また突然変異でできる白いカタクリが3株見られた。その他スミレ、ミヤマカタバミ、エンレイソウ、ニリンソウもちょうど花を開いていた。ユリワサビも見たくなり、谷筋を下ろうとしたが、行き止まりになり隣の炭の谷と勘違いしたことに気が付いた。

カタクリ 満開のミヤコアオイ サクラスミレ エンレイソウ ミヤマカタバミ

その為ついでに炭の谷を訪れる。ここも花の数が増えていた。白いカタクリも一輪見られた。一般的にはカタクリのオシベは紫色で6本あり、真ん中に先端が三つに分かれた薄緑色で1本のメシベを包んでいる。案内人の指摘でオシベが紫色でなく、メシベと同じ薄緑色のカタクリを1本見ることが出来た。こういう見方をしたのは今回初めての経験であった。下の谷筋を覗いたが、日陰の所為か花らしいものは何も見られなかった。ユリわさびを諦め今回の花紀行は終了とした。

一面に生えたカタクリ オシベの白いカタクリ 白いカタクリ ミヤマカタバミ 本来のカタクリ

近くの林で最後の休憩を取り、綺麗な大きな楓が3本ある自称南春日道の山道を15:40発のバスに乗りたく、急ぎ足で南春日町バス停に向かった。ここもバスは帰り登山客で満杯となった。皆さん堪能されたことと思います。お疲れ様ご苦労様でした。

<追記>

急遽予定を変更し、4/19(木)ポンポン山のカタクリ群生地を訪れてみた。案の定花は盛りを過ぎ、高齢期を迎えようとしていた。SSKさんの話によれば柵のお蔭で今年はカタクリが4000株にも増えたそうだ。この状態では毎年が楽しみである。ギフチョウが好きなミヤコアオイも所々に見られ、根元の枯れ葉を取り除くといっぱい下部に花をつけていた。

ポンポン山のカタクリ ミヤコアオイ

参考までに2006.4.19に撮ったギフチョウを下記の記載します。

ポンポン山・花紀行

このコースの登山口-西尾根合流点間が倒木で歩くことが出来ません。

訪問日時 2017.5.3(祝) 天候 晴れ 単独

1.行程

JR高槻北バス乗り場 (8:15)=出灰「275」(8:50出発)→2.1K登山口「330(9:25)(5分)→0.9K西尾根合流点「450」(9:45)→0.7K竈ケ谷入口「380」(9:58)→(カマガタニ花写真)→1.5K合流点「410」(11:15)→0.5K西尾根合流点「590」(11:36)→0.5Kリョウブの丘「615」(11:45-12:15昼食)→0.7Kポンポン山679m(12:30-12:45)→3.3K本山寺ロータリー「485」(13:40)(5分)→(谷筋コース)→2.5K登山口「140」(14:40)(5分)→原大橋バス停「130」(14:50到着、14:59)=高槻(15:25)

標高差:404m+α 歩行距離:12.7Km 所要時間 6:00 (歩行時間:5:00)

2.概況

ポンポン山は2月の福寿草から始まり、秋まで色々な所で色々な時期に沢山の花を咲かせる山である。特に竈ヶ谷では5月の初旬が多いものと判断して今回探索することにした。ただ、竈ケ谷は大原野森林公園の保護区になっている関係で入る場合は京都市に保護区域立入届書の提出が必要である。

8:15発ほぼ満席の杉生行のバスに乗り出灰で降りる。桜木橋を渡った直ぐのところに西尾根に通じる登山口があり、ここから入る。登りきると西尾根に通じる分岐が右にあるが、森林センター方向に下り、橋を二つ渡ると右に川越しに竈ケ谷への取付きがある。途中道端の花やオオカメノキの木が一本ある。

オオカメノキの花は終わっていた。

ヤマルリソウ ハコベの一種? まむし草 タチツボスミレ オオカメノキ

取付きから渡渉し、竈ケ谷に入る。ちゃんと道が付いているので道なりに歩く。最初は草も生えていないようなところが続く。数年前までは鹿に食べられ、全滅状態であったが京都市が保護柵を作った関係で、柵の中は復活している。確認できたのはほとんど柵の中のものである。確認できたものはフタバアオイ、ニリンソウ、イチリンソウ、ヤマブキソウ、ムラサキケマン、ネコノメソウ、ヒトリシズカ、ラショウモンカズラ?、その他名前の判らないものが数点あった。下記に詳しく写真を付けて説明しよう。

① フタバアオイ

取付きから入って、最初の保護柵だっただろうか、何千株保護柵の中にびっしりと密生していた。

② ニリンソウ

保護柵を主体にあちこちと広い範囲で見られた。

③ イチリンソウ

比較的奥の保護柵の一角に百株はあろうか、綺麗に咲いていた。

④ ヤマブキソウ

一番奥の3か所の保護柵の中に合計2,3百株はあろうか、綺麗に丁度満開の状態であった。

⑤ ムラサキケマン

あまり珍しい花ではないが、ムラサキケマンだけあちこちと見られた。キケマンは見られなかった。

⑥ ネコノメソウ

一番奥の保護柵に1株だけ見つけることが出来た。

⑦ ヒトリシズカ

一番奥の保護柵に沢山あったものと思われるが、既に花が散っていた関係で、葉っぱを見つけることが難しかった。

⑧ ラショウモンカズラ?

一番奥の保護柵に2株だけ見つけることが出来たが、柵がある関係で、近くで見ることが出来なかった。

⑨ ヤマシャクヤク

保護柵の関係で近くから写真を撮ることは出来なかったが、多分恰好からヤマシャクヤクであろう。

5/4Fuj氏撮影したものを追記

⑩ 名前が分らないもの

その他知識不足で名前の判らない花が数種咲いていた。

その他一角に、朴ノ木の実を見つける。以前は沢山転がっていたが、今回は2つしか見つけることが出来なかった。傍に朴ノ葉っぱも見つけることが出来た。5/末-6/初には白い大きな綺麗な花が見られることでしょう。

探索が終わったので竈ケ谷の合流点から福寿草の群生地東側の標高差180mの尾根を登り、西尾根に合流する。少しポンポン山方面に登るとリョウブの丘があり、ここで昼食とした。ここからは小塩山の左後方に地蔵山と愛宕山が綺麗に見えていた。この辺はまだ藪椿、ミツバツツジが残っていた。

地蔵山 愛宕山 小塩山 藪椿 ミツバツツジ

この後ポンポン山から本山寺ロータリーを経由して久しぶりに谷筋コースを通って原大橋に下山した。最近はこのルートはほとんど誰も通っていないようで、道は倒木と堀割れで非常に荒れていた。

3.所感

ポンポン山でのイチリンソウは初めての経験であった。竈ケ谷の花は保護柵があるところは復活したのであろう。次回は白い大きな朴ノ木の花の写真を撮りたいものである。

キツネノカミソリ観賞

1.日時

2015.7.31(金)晴れ 非常に暑かった

2.コース

JR高槻南バス停 (9:06発)=川久保(9:35着、9:35出発)→ポンポン山(11:10-12:00)→<西尾根>→窯ケ谷(キツネノカミソリ観賞13:00-13:15)→<東尾根>→ポンポン山(15:00-15:10)→川久保バス停(16:35到着、16:42)=高槻(17:05)

標高差:445m+250m 歩行距離:15.0Km 所要時間 7:00 (歩行時間:5:45)

3.概況

山頂で会ったポン山友達(ヨシウラ、タケナカ両氏)と3年ぶりにキツネノカミソリを訪れることになった。窯ケ谷のキツネノカミソリ群生地への行きは西尾根から入り、1時間で到着する。時期的に少し早いかなと思っていたが、現地へ行くと少し盛りを過ぎていた感じさえ受けた。一時鹿害の影響で全滅に近かったが、ネット金枠張りのお蔭で取り戻したようだ。3年前から見れば10倍位花の数は増えた感じだが、ただ、その代り雑草が増え過ぎ、雑草負けしている感じであった。良いところの写真を下記に記載する。

<追記>

引き返す途中下記の長さ12,3㎝、直径3㎝程度の下図の髭のある得体のしれないものを見つける。よく見ると昨年のものと思われる黒いものが沢山転がっていた。

初めて見るものなので何だろう。傍にホウノキの葉が2枚転がっていた。ホウノキは白い大きな花を見たことはある。ひょっとしたらホウノキの実かな。

斜面頭上をのぞき込むとホウノキがあった。

帰宅してインターネットで確認すると間違いはなかった。

インタネットより花と実をコピー

ササユリ観賞

2,3年前からポンポン山でもササユリが見られるようになった。これはポンポン山を愛する方たちの保護柵設置のお蔭である。20年前まではあちこちで見られたようであるが、2004年頃からはあまり見ることが出来なくなっていた。特に山頂での保護柵内では昨年[2017年4株5輪]より見られるようになったのは非常に嬉しいことである。

1)時期 6月中旬―7月初旬

2)場所 ポンポン山山頂、カタクリ群生地、赤白鉄塔下、大杉の近く

いずれも保護柵内である。

3)概況

1.行程

JR高槻南バス停(9:06) =川久保バス停 「240」(9:30、9:30出発) →3.4K尾根登山口「445」(10:25)(5分) →1.0K大杉「535」 (10:55)(5分) →0.7K釈迦岳531m(11:15)→(10分) →1.5Kポンポン山678.8m(12:00-13:00昼食) →3.3K本山寺ロータリー「485」(13:50)(5分) →1.2K鉄塔下展望所「370」(14:20)(5分) →1.6Kバス停原大橋「130」(14:55到着、14:08)=高槻(14:35)

歩行距離 12.7K 標高差 439m(-548m) 所要時間 5:25 (歩行時間 3;45) 訪問日 2018.6.16(土) 天候 快晴 単独

2.概要

バスは川久保9:30に着き、取り敢えず林道を通ってポンポン山尾根登山口地点に向かって出発する。渓谷に沿った林道を水のせせらぎの音を聞きながら延々と歩く。50分歩くと標高「417」の地点の分岐となり、左が水声の道となる。左を見過ごし林道を進む。3分程歩くと右に新しく造っている川久保尾根へ向かう林道を見る。更に1分程歩くと左にポンポン山に向かう登山口を見る。1時間近く歩いたので最初の休憩を取る。

ここで登山準備をし、大杉を目指し林道を進む。7,8分歩くと入口右に砂防ダムを見て渓谷沿いに樹林帯に入る。道なりに7分程歩く水が溜った小さな堀があり、大杉の手前100m余りと思うが、ここがモリアオガルの生息地である。年中水が溜まっていて傍にモリアオガエルの卵が育つ木の葉があるからのようである。今年は例年より早く6月上旬に孵化したようである。数日前までは抜け殻となった白い泡の塊があちこちと見えていたがこの日は跡形もなかった。

新しく造成している林道(10:23) モリアオガルの生息地(10:46)

10:55大杉に着いた。北東側に50mほど入ったところに保護柵に囲まれたササユリがある。ここには8株15輪のササユリがある。6.6頃から開き始め本日(6.16)見ると3日前残っていた5輪含め全輪が開いていた。

7株12輪(10:53) 1株3輪(最後に開いた花弁)(10:53)

釈迦岳に向かう。標高差100m距離にして0.7K、15分所要し着く。途中今頃この辺に多いギンリョウソウが沢山見えた。

次は吉峰との分岐になっている赤白鉄塔下のササユリである。三日前見た時は花弁が色づいていたので多分今日あたりは開いているだろう。案の定開いていた。

ギンリョウソウ(11:13)

赤白鉄塔下のササユリ(11:28)

次はカタクリ群生地保護柵内である。カギが掛かっているため入れないので外から見るしかない。それでも4株6輪が確認できた。1株2輪はまだ蕾の状態であった。開くには4、5日かかりそう。

最後はポンポン山山頂の保護柵内のササユリである。6.1、8株、6.4、10株に花弁が確認され現在に至る。最初の花弁が開くにはまだ4,5日はかかりそう。保護柵の状況(後日2018.6.25,6.28 撮影)

2018年度は昨年の4株5輪の2倍10株10輪のササユリでした。

ササユリとは(ウイキペデイアより)

本州中部地方以西から四国・九州に分布する。成株の茎は立ち上がり、葉は互生する。葉はやや厚く、披針形で長さは8-15cmである。5月-7月頃に淡いピンク色の花を咲かせる。花被片の長さは10-15cm位で漏斗状に反り返る。雄しべは6本で芳香がある。花粉の色は赤褐色であり、オトメユリと区別するポイントになる(ただし花粉の色が黄色のササユりも存在する)。希に花が純白のアルビノのものもある。葉や茎が笹に似ていることからこの名がある。10-11月頃に蒴果が熟し、種子は風に乗って広がる。初めて地上発芽するのは通常翌々年の春である(地下遅発芽様式)。初花を咲かせるまでに種子から約7年以上(野生の場合)の歳月がかかる。

イワタバコ・キツネノカミソリ観賞

右クリックして下さい