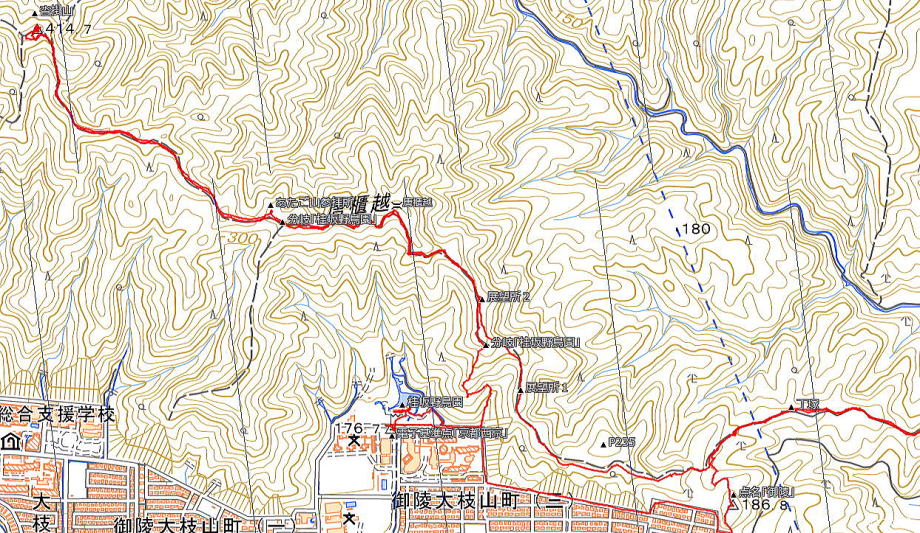

最初のポイント丁塚に向かって上桂駅を9:05出発。山田口の交差点を渡り西進し、民家を通り竹林の坂道に入る。入ったところで高校の野球部員たちが下ってきた。丁寧に「おはようございます」と全員に声をかけられる。少しして先ほどの部員たちが坂道を駆け上がって追い越す。再び下ってきた。「訓練ですか」「そうです」「毎日ですか」「いや土曜日だけです。5回往復です」。標高差6,70mの舗装路である。歩くだけでもしんどい所である。上には監督がいた。「ご苦労さんです」と声をかけると「どちらまで」「沓掛山です」。登りきったところで登山準備をする。唐櫃越の入口で竹林の山道となる。道なりに10分ほど歩くと丁塚を通過する(9:40)。右に分岐があり苔寺に通じている。前回下った道である。少し歩くと東海自然歩道の分岐が左にある。竹林を見ながら前回の三角点「御陵」の取付きを確認する。今回はここへ帰ってくる予定である。標高190m辺りで竹林が切れる。30分足らず歩いて、右に最初の展望所に着いた。今回も天気よく比叡山の左から音羽山までの京都市街の光景が一望できた。

それから少し歩くと「これより先は桂坂野鳥園自然散策路となります」の標識があり、分岐の左に赤い矢印のマークがある。今回はここを右に進む。東海自然歩道(山田)である。道なりに尾根道を10分程歩くとさっきと同じ京都市街方面の展望が右に大きく開けた。「第2展望地」である。

唐櫃越の入口(9:24) これより先は桂坂野鳥園自然散策路となります(10:15) 京都市街方面の展望(10:20)

この辺から標識に「唐櫃越の文字」を多く見るようになる。左の西側が開け、民家の団地がちらちらと目に入る。この辺からシニアハイカーに出遭う。ザックを持っている人は少ない。地元の人たちのようである。前回は道の真上に山柿が鈴なりになった木が1本あったが、今回は山柿の実はなかった。10分程歩き、桂坂野鳥園分岐「325」の分岐を通過する(10:40)。尾根の西側を歩き、尾根道を何回か繰り返す。松の根が這った尾根道を通過し、二つ目の尾根道が最後となり勾配が増し、標高差40m程登りきると沓掛山415mの到着である(11:10)。山頂には誰もいなかった。入れ替わり地元の方が手ぶらで登ってきた。三等三角点(点名:下山田 414.71m)の標石と北側だけが開け、木の枝越しに山上ケ峰の上に愛宕山が覗いていた。ここで一人昼食とした。

松の根が這った尾根道'10:56) 沓掛山415mの山頂(11:11) 山上ケ峰の上に愛宕山(11:12)

さあ、11:45下山である。20分程下ると左に「あたご山参拝所」の標識があり、駆け上がり覗くと愛宕山のPeekが覗いていた。それから10分程歩くと桂坂野鳥園分岐「325」の分岐に着き、ベンチがある。

「あたご山参拝所」の標識(12:08) 愛宕山のPeekが(12:09) 桂坂野鳥園分岐「325」(12:15)

それから少し歩くと右に分岐がある。[ソヨゴ坂]で桂坂野鳥園に通じる道のようだが今は通行止めになっていた。多分台風21号の影響でしょう。それから5分足らずで「第2展望所」に帰ってきた。少学4年生とその父親がいた。相変わらずの綺麗な光景であった。今回の蓬莱山は白い厚化粧をしていた。

ここは分岐になっていて左が山田(東海自然歩道)、右が桂坂野鳥園への道である。右の桂坂野鳥園への道を150m程歩くと分岐があり、ここから桂坂野鳥遊園に向かって下る。最初はジグザクの尾根道から左の谷筋の道に変わる。標高差100m程、20分程下り、出口の柵がある道路に出た。桂坂野鳥遊園は右側である。道路に従って、桂坂野鳥遊園内に入る。先ず京都市の自然風景保全地区の看板が目に入る。あまり人は入らないのか路面は苔で緑に苔むしていた。

右が桂坂野鳥園への道(12:45) 出口の柵(12:59) 路面は苔で緑に苔むし(13:03)

所々中が覗ける窓口がある。中は池である。野鳥はあまり見られなかった。入口の建物の前を通る。ものづくり体験館があり、入館料100円とある。

中は池である(13:03) 建物の前(13:07) 入口(13:13)

建物の前を出て電子基準点を探す。ありました。学校の敷地内で柵があり、入ることは出来ない。外から写真だけを撮ることにした。調べてみると電子基準点は点名:京都西京 181.797mで、京都府立大枝中学校用地内に94型電子基準点(2014.03.20設置)が設置された模様。地図記号は三角点のマークに電波が載っている記号である。

京都府立大枝中学校用地内に94型電子基準点(13:16)

どうも調べてみると全国に1300個所あるうち京都府には19個所あり、その一つである。現実に物を見たのは今回が2回目である。5年半前兵庫県「電子基準点(点名:猪名川)」に次ぐものである。

先ほどの山からの出口に戻り、三角点「御陵」の所に向かう。山に入るところを探すが、柵があり、柵がない所は山壁であり、見当たらない。民家のはずれに一か所だけ山に入れる所があった。やれやれ!難しい所はなく、電波塔を見つける。日本住宅公団「基準多角点No.9」と三等三角点「御陵186.78m」の標石をカメラに納める。

電波塔(13:38) 日本住宅公団「基準多角点No.9」 三等三角点「御陵

後は前回通ったところである。10分程で竹林を経由して唐櫃越の道に入り、丁塚に到着した。

少し休んで来た道を下り、上桂駅に14:25到着した。