�P�j �o�� ���J���[�g

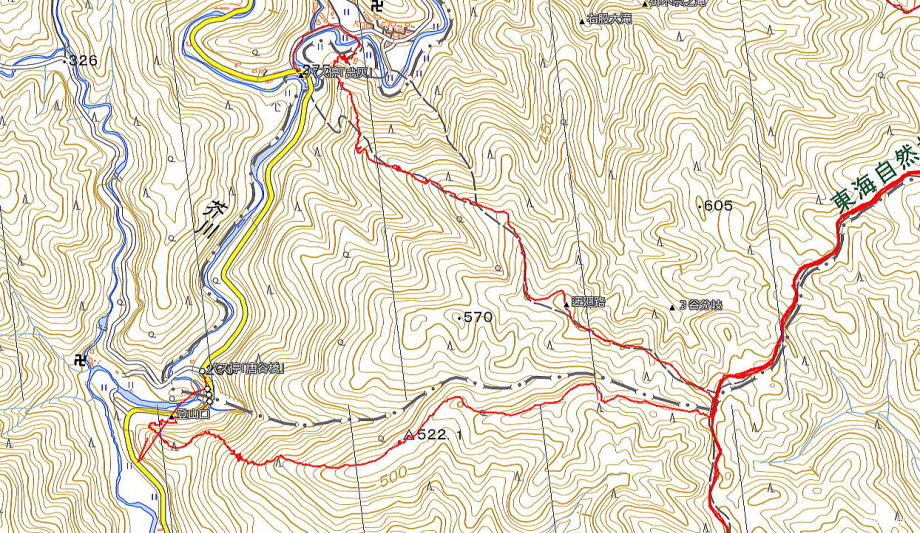

���̃��[�g�̓o�R���̓o�X�₩��200m�قLj����Ԃ����h��ǂ̐茇���̂Ƃ���ɂ���B�悸��Peak315�ɓo��킯�ł��邪�A�X���}��40-70�����̋}���z�̌X�ł���B���̓o�R�����o���オ�������͂������肵���K�i���������Ɛ����ł��邪�A���݂͕���Ă���ӏ�����R����B�ŏ��͔����ȏ���ꂽ�y�~�ߊۑ��K�i�̃W�O�U�O���ł���B5�����o��Ɠy�~�ߊۑ��K�i����Βi�ɕς��B���̎��_�ŏ����ɐ������B�����̓J���V�J�̂悤�Ȑl�������B�����Ɏp�͌����Ȃ��Ȃ����B�����̐Βi�͈ӊO�Ƃ������肵�ĂقƂ�ǖ��Ȃ��B�䕗�̉e���ɂ��|���Ȃ��B�W����60m�̌X�̌����������ł͂��邪�A�����͒Z���A10�����ōŏ���Peak315�ɓo�蒅���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�o�R���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Βi�ɕς��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Peak315

�@ ����Peak���班������ӂ肩��|���������Ȃ�B�ؒf�y�ѓP���͓���悤�Őԃ��{���ʼn�蓹���Ă����B���̕ӂ���}���z�̎ΖʂɂԂ���܂ł̂Ƃ���͓|�������B�������A�ԃ��{���̈ē��ŋ}���z�̐Βi�ɒH�蒅���B

�@�@�@�@�@Peak���班������ӂ�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��̍�����`���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�}���z�̐Βi�ɒH�蒅��

�@�}���z�̐Βi�̂��鏊����͓|�͑S�R�Ȃ��B�ȑO�̂܂܂ł���B��������W����200m�̋}�X���n�܂�B�ŏ��͕��ꂩ���̃W�O�U�O�Βi���ł���B�����ʓo�������_�ŋx�e���Ƃ�B

�@�x�e��ĂуW�O�U�O�Βi�����B�W����400m����ƕ��ꂽ�y�~�ߊK�i�ƕ��ꂽ�Βi�����݂ɑ����B���ꂩ��W��450m����Ɠy�~�ߊK�i�ɂȂ�B�W��470���ӂ肩��|���������Ȃ�A�ԃ��{�����ڗ��悤�ɂȂ�B�W����490���߂��Ȃ�ƌX���ɂ��Ȃ�A�|���Ȃ��Ȃ�B

�@�@�@�@�@�@�@�y�~�ߊK�i�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�W��470���ӂ肩��|���������@�@�@�@�W����490���߂��Ȃ�ƌX���ɂ�

�@�W����510m�ɂȂ��āA�y�~�ߊK�i���I���A�ɂ₩�ȓ��ɂȂ�B���������O�p�_���B�قƂ�Ǖ��R�ɂȂ��āA���ɐԂ���̃e�[�v�������B�l���O�p�_����J���5m�قǒ��ɓ������Ƃ���ɂ���B�O�p�_���߂���ƕ����Ղ����Ŕ����ɑ���ꂽ���ƂȂ�B���A�b�v�_�E�����J��Ԃ��Ȃ���25���������B�Ō�o����ĉ���Ɖ������ǂ��������C���R�����ɍ�������B��������k����25�������A�|���|���R�R���ɓ�������(11:05)�B����25���Ԃɂ���Ⴄ�o�R�q�̑����ɂ͋������B�R���ɂ�150�l�߂��̓o�R�q�œ��킢�A��������A�q����l�����Ȃ����߁A�����ĐH��������悤�ȓK���ȏꏊ�͂Ȃ������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�ɂ₩�ȓ��ɂȂ�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l���O�p�_����J��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�|���|���R�R���ɓ���

�Q�j ���R�@��v�۔������[�g�@�@�@�@

�@�R���ł̒��H�͒��߁A�吙�̏�A�̃e�[�u���łƎv���A�߉ފx�Ɍ������B�߉ފx�ɒ��������A�ȑO�R�F�B������S����B�ɌĂю~�߂�ꒋ�H�����ɂ��邱�ƂɂȂ�B�M�t�`���E��T���ɗ����ƌ����B�ނ�ƕʂ�吙�Ɍ������B�吙�̃T�T������10�p�قlj肪�L�тĂ����B�������2�{�A5�{�A1�{�v8�{�肪�L�тĂ����B��v�ۂ̃o�X��15:07���Ȃ̂ł��̎����ɍ��킹�A��v�۔������������y���݂Ȃ�������BPeak620�APeak590�A�����ѓ��Ƃ̌������o�Ĕ��������C�����悭�����B�W��500��(����̞��m���������Ƃ���)�Ő��̎R�X(�����Γ��̋u������)���J�����ɔ[�߂�B���ꂩ�班���������Ƃ��납��̍��Ήw�O�ӂ�̃r���̕��i���ڂɈڂ�Shutter�������B

�@�@�@�@�@�@�吙�̃T�T�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�W��500���Ő��̎R�X������@�@�@�@�@�@�@���Ήw�O�ӂ�̃r���̕��i

�@�Ō�̋x�e�ꏊ�ł���O�p�_���v�ۣ�Ŏ��Ԓ���(20��)�����ăo�X��Ɍ�������(15;00��)�B