JR元町駅を8:45出発する。まず県庁前を目指し、相楽園の塀の西側を北上し、突き当りを左にちょっと歩くと大師道始点に着く(9:05)。卍の入った地蔵様の写真と二十二丁丁石の写真を撮って出発する。

卍の入った地蔵様 二十二丁石

住宅地の中の舗装路で緩やかな坂道を上る。右側にある学校は山手女子高校、中学校である。犬小屋みたいな箱に収まった二十一の丁石を左に見て通過する。やがて道は再度谷の川の右側に沿って曲がりくねりながら、徐々に高度を上げる。2,3分間隔で二十、十九、十八、十七の丁石が続く。写真を撮りながら歩くので歩きも遅い。今日は土曜日でハイキング客が多く、何人にも方に抜かれる。小さな家みたいな祠の十六丁石と思われるところに来た。最初に橋「ひよこ橋」である。渡ると十五丁石がある。道は左右に別れ、今回は右を取る。直ぐに「稲荷橋」に出る。左側に立派なトイレがある。ここで用を足す。

ひよこ橋 十五丁石 立派なトイレ

稲荷橋を渡って直ぐに諏訪山神社からの道と合流する。そして先ほど左に別れた道の左の橋の所で合流する。十五丁石だ。左上に燈籠茶屋がある所だ。顔色の良い年配の女性が下ってきた。「早いですねえ!もう降りて来たんですか」と声をかける。「そうです」週に2回土、日歩くという。お聞きすると昭和20年生まれという。小生より4つ若い。歩く人は元気ですねえ。

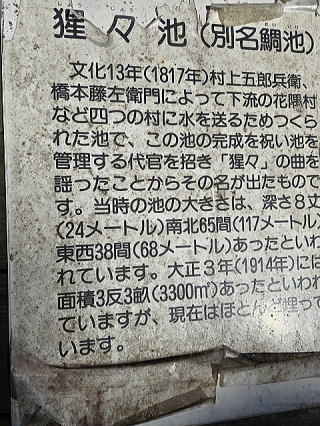

名前のない橋を渡ると階段道あり、綺麗に整備された道が続く。右に十二丁石を見て、少し歩くと「再度第五橋」と書かれた橋に出に出る。突き当りに十一丁石を見て、道は右に曲がる。続いて十丁石の所に名前のない橋がある。次の橋も名前はなかった。埋もれかかった九丁石がある。次の橋は「再度山第四橋」と名があった。八丁石がある。七丁石を過ぎ、名前のない橋の向こう側に六丁石が見え、丁石は道路とは反対側に向いていた。次の橋も名前はない。埋もれて字の見えない丁石(五丁の筈)だ。2分程歩くと四丁石があった。川と別れて階段を登り切った所が猩々池である。3年前は水が溜まっていたが今回は、水はなく、干上がっていた。ここにも四丁の丁石がある。どちらが本物なのか。

四丁石 猩々池・四丁石 猩々池説明

猩々池の傍で一休みし、大龍寺に向かう。車道歩く、右の善助茶屋跡への分岐を見て通過すると直ぐに三丁石が現れた。それから最後の橋を渡り、左に草臥れたカフェ「はなれ家」と懐石料理「鯰学舎」の看板を見る。3分程歩き、二丁石を見る。最後に大龍寺駐車場手前の階段下右にある一丁石を見て広場に出た。

二丁石 階段下右にある一丁石

大竜寺に向かう。水子地蔵を右に見て、仁王門を潜る。長い石段を登り切った所が本堂「380」である。左側には鐘撞堂がある。本堂で本日の安全祈願をし、右に続く道を通り、階段道を登って奥の院「420」に出る。

奥の院の右を突きあたりから、天狗岩と亀石を目指して登る。亀石は弘法大使が造ったという。天狗岩と亀石をカメラに納め「455」、再度山の山頂470mに着いた(11:10)。

天狗岩 亀石 再度山の山頂

山頂からは展望の良い。神戸市中心街からポ−トアイランド、神戸空港が見渡せる良い展望である。計画通りここで昼食(11:10-11:30)とした。

神戸市中心街 ポ−トアイランド、神戸空港

さあ下山だ。西側の踏み跡を下り、新しい靴でグリップ力が良いが、前回より道が悪くなっていたところがあった。ハイキング道を通り、毎日登山発祥地(善助茶屋跡)の標石の前に着く。ここから二本松に向かう。二本松のバス停に12:20に着き、ベンチで一休みする。三宮行きの時刻を探すが、剥がれて時刻表はなかった。今は、バスはないのかもしれない。

休憩後先ず城山に向かう。途中分岐標識がある。以前下山した分岐だ。堂徳山経由北野町四丁目である。左の道を進む。一旦登り、平坦な道から標高差40m程下る。少し登り返して進むと右に「→滝山城跡」の標識があり、「史跡滝山城址」と書かれた石碑がある。ここは城山ではなく、ちょっと先に下ったところに城山323mの小さな標識があった。

毎日登山発祥地(善助茶屋跡) 史跡滝山城址 城山323m

ここは分岐になっているようで左の道を取る。暫く歩くと地形図にはないが、左の分岐「布引の滝」に出合う。通り過ぎ右に向かう。5分程歩くと右前方に神戸市街三宮辺りだろうか、目に入る。 それからジグザグの歩き辛い急坂道を下るようになる。高度も下がり、標高240mくらいの時点で真正面に新神戸のクラウンプラザホテルを見る。10年前同窓会で食事をしたところだ。それとゴンドラが次から次へと上方、下方に通過していた。

分岐「布引の滝」 神戸市街三宮辺り ゴンドラが次から次へ

急傾斜を20分程下り、下山口に着いた(13:55)。新幹線新神戸駅を潜り、新神戸地下鉄の入口に無事14:00到着した。