2022小塩山・カタクリ、桜観賞

訪問日 2022.4.6(水) 天候 晴 NK氏と

1. 行程

高槻市 (9:34)=中畑回転場「400」(10:24着、10:25出発) →1.2K取付き「420」(10:50)(5分) →0.6K尾根分岐「540」(11:15)(5分)→0.6K小塩山642m (11:50−12:25昼食)→0.7Kカタクリ「Nの谷」(12:35-13:05) →0.2K炭ノ谷(13:25-13:55) →(5分) →2.4K大原野神社(15:10-15:15)→0.1K正法寺(15:20-15:30)→0.5K南春日町バス「100」(15:35到着、15:46発)=阪急向日町(16:10)

歩行距離 6.3K 標高差 242m+α−542m 所要時間 5:10(歩行3:25)

2.概況

NK氏の要求によりカタクリ観賞として4/6計画した。バスはWeek Dayであり、空いていた。中畑回転場を10:25出発し小塩山への取付きには10:50に着く。ここからの道は途中まで関電の点検路である。道は階段が主体で尾根分岐まで距離して0.6K、標高差120mの道乗りである。本来ならここから右の点検路を取るが、今回は遭えて道のない尾根筋を登る。途中所々2018.9.4の台風21号による倒木が残っている。標高540mの尾根からは道はないが、木が疎らであり、勾配はきついが登ることには支障はない。標高600m付近から金網があり、右端を歩くようになる。金網の端に反射板(無給電中継装置)が現れた。今は使われていないと思う。金網が無くなり尾根筋が左に曲がり、小塩山の頂上642mに向かう。11:50到着する。

標高540mの尾根(11:17) 標高600m付近から金網(11:37) 反射板(無給電中継装置)(11:40)

10名ほどのカタクリ鑑賞者と思われる登山客が昼食を取っていた。我々もここで昼食を取ることにした。

さあ、カタクリ観賞だ。Nの谷の前のボランテアのいる受付に着く。今日は天気が非常良い。先ずNの谷(Nの谷はNTTの電波塔の前にあるから)に入る。開花状況は日当たりの関係か東側半分と南側半分で開花状況が全然異なる。東側が60%、南側が10%以下の開花だろうか。半時計方向に歩き、東斜面の状況から見る。比較的綺麗に咲いていた。白いカタクリは一輪見つけるがまだ蕾の状態であった。

スミレやエンレイソウも見られた。谷の下の方はミヤマカタバミが白い色や薄ピンク色のものが多かった。下から上がってくる時数匹のギフチョウが飛び回っていた。珍しくNK氏はカメラに納めた。

.jpg)

{Nの谷」での観賞後、炭の谷に入る。炭の谷(炭はこの谷に炭焼きがあったことから因んで付けたと聞く)は Nの谷から0.2K程東に位置し、標高580mから標高550mまで北北西に下った谷筋が観賞通路となっている。谷の上部はカタクリが主体で、下に下るほどミヤマカタバミが多く見られた。ここはNの谷より開花の数は多かった。日当たりの関係だろうか。白いカタクリは一輪開いていた。ズームで苦労して撮る。沢山写真に収めたが代表的なもののみ下記に記載する。

カタクリ観賞が終わり、休憩後東に向かい、車道と交差するとこまで出た(14:07)。ここが直登道(南春日町に通じる山道)の入口である。南東に10分程下ると楓の綺麗な樹林帯を通過する(紅葉の見頃は12月初めだ)。それから2回車道の右縁を通って下る。それから山桜を見て谷筋に出る(14:45)。林道から何時も通る道を外れ、左側の小川に架かった橋を渡り大原野神社に向かう。高速の下を潜り、大原野神社に15:10に着く。目的は大原野神社の千眼桜である。8分咲きではあったが立派な見ごたえのある桜である。もう少し大きければもっと良いが。

最後に正法寺を訪れる。入口には立派な枝垂れ桜がある、色々な種類の桜があったが総て満開であった。

予定は総て終わり、バス停「南春日」に14:35到着した。

3.所感

2月、3月の山野草は一般的に通年より遅れていたが、カタクリの開花は平年に戻ったようである。この日は天気が良く久しぶりにギフチョウが見れた。Nの谷のカタクリは東側と南側の斜面の日当たりの関係で蕾から開花まで長い期間で鑑賞出来るようである。桜観賞として大原野神社の千眼桜、正法寺の枝垂れ桜も一応満喫できた。

<カタクリについて>

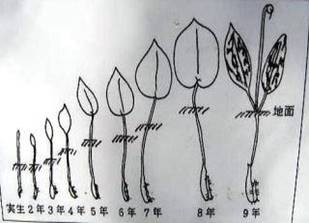

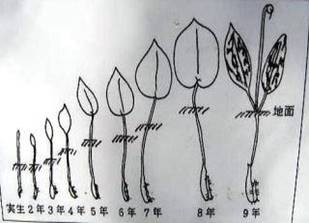

カタクリは北海道から 九州の各地、朝鮮、中国にも分布するユリ科カタクリ属に属する多年草である。比較的日光が当たる落葉広葉樹林の林床に群生し早春に下を向いた薄紫から桃色の花を咲かせる。発芽1年目は細い糸状の葉で、2年目から7-8年までは卵状楕円形の1枚の葉だけで過ごし、鱗茎が大きくなり、2枚目の葉が出てから花をつける。毎年少しずつ鱗茎に養分が蓄積され、発芽から開花までには7-8年を要すると言われる。

九州の各地、朝鮮、中国にも分布するユリ科カタクリ属に属する多年草である。比較的日光が当たる落葉広葉樹林の林床に群生し早春に下を向いた薄紫から桃色の花を咲かせる。発芽1年目は細い糸状の葉で、2年目から7-8年までは卵状楕円形の1枚の葉だけで過ごし、鱗茎が大きくなり、2枚目の葉が出てから花をつける。毎年少しずつ鱗茎に養分が蓄積され、発芽から開花までには7-8年を要すると言われる。

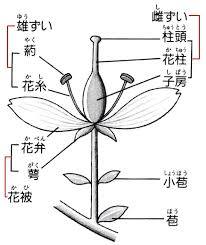

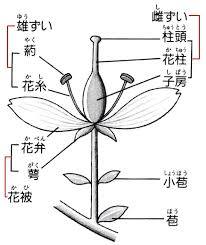

花をつけたカタクリは標準的には下図のように

・葉は2枚

・花弁は6枚で薄紫からピンクの色をなしている

・雄蕊(雄ずい)は紫色で長短3本ずつ計6本からなっている

・雌蕊(雌ずい)は真ん中に1本あり、先端が3つに分かれている

しかし、突然変異として成長するのか、上記以外の状況をNの谷では毎年よく目にする。

.jpg)