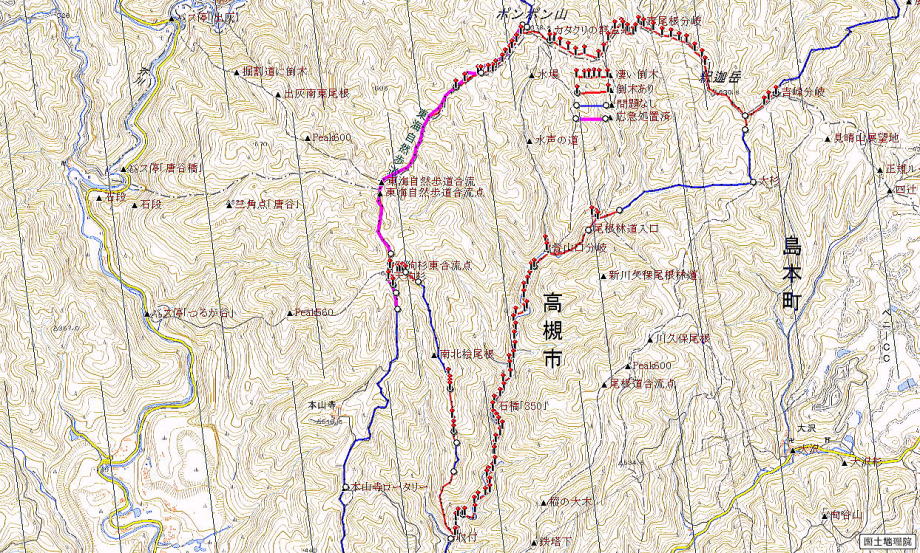

予定通り川久保バス停から20分程歩き登山口に着く。登山準備し、取り敢えず標高差150mある尾根「450」を目指して登る。踏み跡は薄く、木の小枝と木の葉っぱを踏みしめながら急傾斜を登る。国土地理院の赤い杭マーク、高槻市の白い杭マークが目印だ。5分程歩き最初の倒木に出遭う。続いて前を塞がれる。傾斜が急なため巻くのに結構体力がいる。次から次へと倒木を巻く。やっと最初の目標である標高450mの尾根に着いた。時計を見ると34分もかかっていた。何時もは20分の所要である。

登山口(9:53) 最初の倒木(10:05) 登山道を塞ぐ(10:07)

登山道を塞ぐ(10:09) (10:13) (10:31)

少し歩くと又登りになるが倒木が続く。どうも登り傾斜の所に倒木が多いようだ。標高が540mにあり、傾斜が緩くなると倒木はなくなった。最後の登りになり、尾根を登りつめると標高615m付近に小屋の廃屋化した残骸があるのであるが、完全につぶれていた。尾根が北向きから西向きに代わると東海自然歩道との合流地点となるが、手前は酷い倒木となっていた。合流点には何時もより20分余計にかかり11:30であった。

登山道を塞ぐ(10:38) (10:48) (10:51)

登山道を塞ぐ(10:59) 廃屋化した残骸箇所(11:20) 合流地点手前の倒木(11:25)

この合流地点から東海自然歩道を歩く。何時もより5分多く時間がかかり、ポンポン山山頂に着いたのは12:10(従来は11:45到着)であった。今朝雨が降っていたためか、土曜日ではあるが山頂には10名程度しかいなかった。

なお、筆者はこのコースを南北桧尾根コースと名付けている。

下山は鋸を探すため一休道を下ることに決めていた。倒木と鋸の探索を考慮して、何時もより25分早く13:50下山を開始した。先日9/17に一休道を登った時倒木を避けるため藪を回った時鋸を藪にザックから抜き取られたのだ。期待はしていなかったが運よく鋸を見つけることが出来た。予想より5分程早く下山口に着いた。それから沢山の杉の大木倒木で出灰の車道が塞がっていた所はこの日も通行止となり、重機で撤去工事がされていた。

展望尾根で(13:22) 車道への倒木箇所(14:00) バス停「出灰」に到着(14:22)