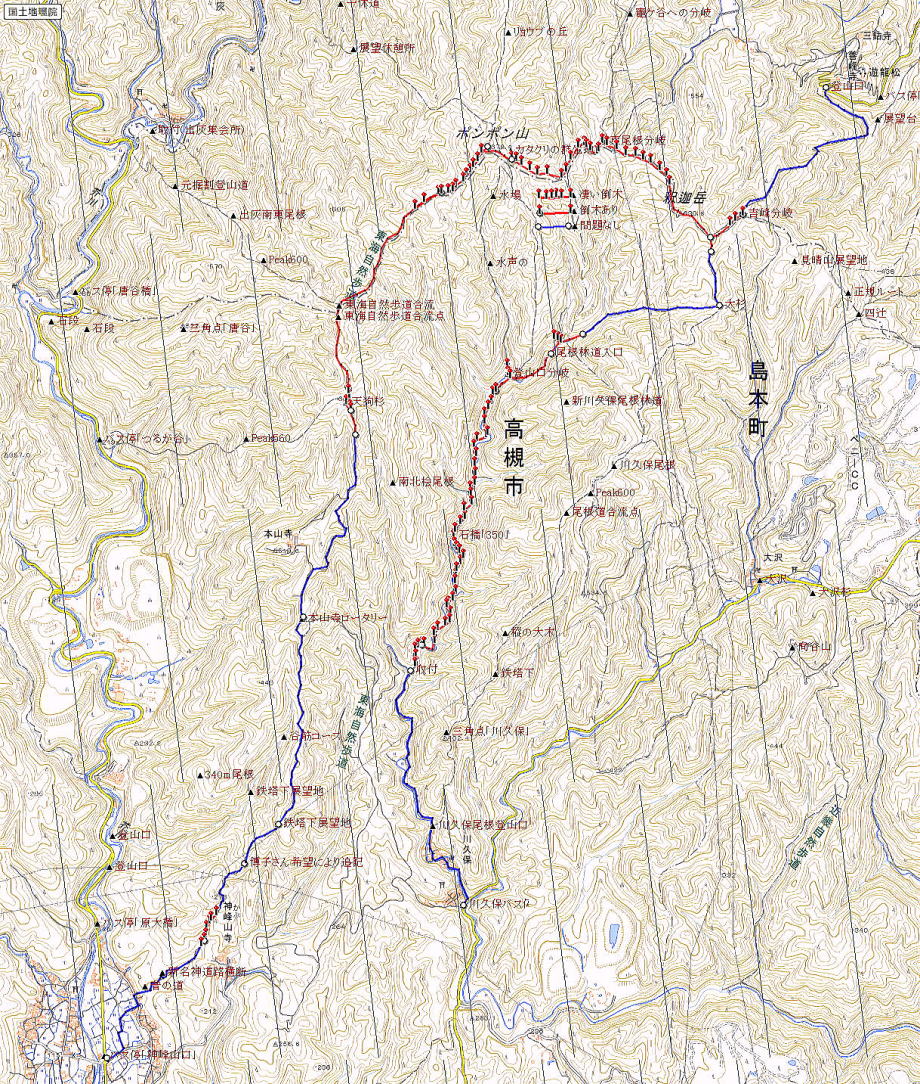

バスはちょっと遅れて川久保に着く。9:40出発し川久保林道に入る。林道は整備掃除されたのか非常に綺麗である。それは浄水所までであった。それでも橋(分岐)までは木の枝、葉っぱ程度であった。

橋を過ぎると強烈な倒木となった。尾根道なら巻くことが容易いが、ここの林道は左が渓谷川、右が急斜面の山であり、倒木を跨ぐか潜って通過するしかない。ここから延々と死闘の戦いが始まる。雨後で地面は濡れている。靴、ズボン、ザックは泥だらけとなる。やっと川を渡る石橋に着いた(10:55)。何時もは12,3分で歩くところが58分も経過した。

橋の所の倒木(9:57) 倒木が林道へ(10:00) 凄い倒木が林道を塞ぐ(10:04)

左の山の倒木が川を塞いでいる(10:05) (10:06) 凄い林道への倒木(10:12)

林道を塞ぐ(10:17) 落石もある(10:31) 山が崩れ林道が狭くなっている(10:43)

右の山からの倒木(10:51) (10:54) 石橋の上(北側から)(10:54)

この橋の所から右岸を歩くようになるが同じく倒木は激しい。倒木を潜ったり、跨いだり障害レースだ。やっとのことで水生の道分岐手前坂道の左に橋のある所に達した。時計を見ると11:50。昼食としよう。持参したザル蕎麦とおにぎりを1ケ食べる。12:05再出発。12:15水声の道分岐に着いた。左を見ると凄い倒木だ。道は見当たらない。水生の道は歩けないようだ。

右岸を歩くようになる(11:12) (11:18) (11:25)

右に鉄板橋がある所(11:26) (11:36) 右岸の林道(11:44)

橋の手前の林道(11:47) 水生の道の分岐手前(12:12) 水声の道への橋の向こうは倒木(12:16)

通り過ぎ林道を進む。倒木は少なくなり歩き易くなった。目的の登山口に12:30到着。一息して急階段を登り始めるが、倒木と葉っぱで完全に前を塞がれる。ここは傾斜が急で階段しか歩けないところだ。登頂は断念せざるを得なかった。登山口に引き返しこれからの下山を考える。引き返すにしても最低2時間半はかかるだろう。あんなところはもう通りたくない。思案の結果9/6登った善峰ルートにすることに決める。旨くゆけば14:24のバスに乗れるかもしれない。

倒木が林道を跨ぐ(12:22) 目的の登山口(12:30) 登山階段を塞ぐ(12:40)

先ずは大杉に向けて出発だ。少し林道を歩くと台風なんかなかったような状態となる。木の葉っぱもおちていない。すいすいと歩き右にモリアオガエルの池を見て大杉に着く(13:05)。

休まず釈迦岳分岐に向かう。暫く登ると右側が開け9/6見た光景(100本以上の桧の倒木と大木の樅が途中で折れている)を改めてもう1度見るようになる。直ぐに分岐に着き、右の尾根道を下る。直ぐに善峰の分岐に着く(13:30)。この先は、ほとんど倒木はない。足早に下山し、下山口には14:03に着いた。14:24発の乗客は筆者一人であった。

モリアオガエルの池(13:03) 釈迦岳分岐手前(13:22) 善峰分岐地点(13:30)