江戸時代の町並みを残す土佐街道(9:28) 壺坂寺(10:12)

山城高取城の全貌 (10:59) 高取城の石垣(11:25)

さあ下山である。下山中太鼓櫓跡の石垣の上で御夫婦が食事を取っていたので上に上がる。雑談しながらひょっと西を見ると大きな蛇が石垣の上で昼寝をしている。傍に近寄ってみるともう1匹いた。今日は梅雨間の久しぶりの天気か20名近くの登山客と出遭った。先ほどの二ノ門跡との分岐まで引き返し、二ノ門跡に向かう。水の流れる歩き難い道を10分ほど歩くと二ノ門跡に出た。丁度「猿石」がある分岐点であった。右は石舞台古墳の方向である。左の宗泉寺に向かって下る。樹林帯の中単調な下りがこれでもかこれでもかと続く。こちらから登らなくて良かったと思いながら20分ほど下る。左に宗泉寺の標識があり、そちらに登る。直ぐにお寺の前に着いたが下山道を探すことが出来なかった。引き返し、川沿いの道を下る。5分ほどで子供たちが遊ぶ砂防公園を見るようになった。それからまっ直ぐ往時右折した分岐に向かって下る。途中元高取藩の家老宅、今は杉村家の住まいになっている長屋門を見る。それから4分ほどで分岐を通過し、壺阪山駅に向かい13:50到着した。

太鼓櫓跡(12:09) 猿石(12:35)

高取城跡

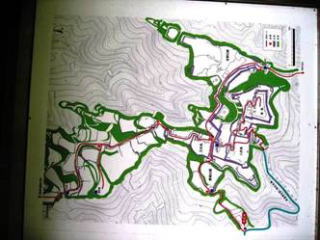

高取城跡は奈良盆地の南端、標高584mの高取山の山頂を中心に、急峻な山上の地形を巧みに利用して築かれている。何段にも重ねた石垣や喰違い虎口(出入口)、急斜面により守られ、山麓の城下町比高差400m以上を測る。14世紀前半に土豪越智氏が南朝の呼びかけて築城したのが始まりといわれている。織田信長の一国破城により、天正8年(1580年)に一旦は廃城となるが、天正12年(1584年)の筒井順慶による復興をへて、豊臣秀長の家臣本田氏により天正から慶長の頃(16世紀末〜17世紀初頭)に近世城郭として完成した。その後江戸時代に入り、寛永14年(1640年)に譜代の植村氏が入部して二万五千石の居城とした。以後明治維新まで、植村氏が一四代に渡って城主となった。山上に本来の城と家臣の屋敷地を取り込んで、城と城下町の二様相を山城としてまとめた特徴ある形であった。そのため山城としては広大にならざるを得なかった。しかし、平穏な時代には山上の生活が不便なため、藩主をはじめ多くの家臣が山を降り、その結果、城郭と城下町が離れた特異な形態になっている。二ノ門、壷坂口門、吉野口門の内側は「城内」とよばれ、山中のすべての曲輪を含んだ範囲が「郭内」とよばれている。現在は郭内に建造物は残っていないが、広大な縄張りと堅牢な石垣群が残されており、国史誌に指定されている。

昭和28年31日

平成23年3月 奈良県教育委員会

猿石

高取城二ノ門外に所在し城下町に下る大手筋と明日香村栢森へ下る道筋の分岐点に位置する。花崗岩製で高さ85cm、幅75cm、厚さ64cmを測る。目と鼻は円形で顔面は丸く平坦である。口元の両端をあけ、耳は顔側面の全体にとる。手は右手をややあげている。陽物らしい表現も見られる。背中にも表現が見られるが明確ではない。飛鳥の「猿石」と同様に現在の明日香村平田から掘り出され高取築城の際に石垣材として運ぶ途中にこの場所に置かれたようである。飛鳥時代の制作と考えられている。猿石がのせられている台座は古墳の石材の可能性がある。

高取町教育委員会