橋損傷の為の危険標識(10:50) 三つ目の貯め池(11:04) 橋の損傷箇所(11:05)

大舟山

緊張度 ★ 疲労度 ★ 満足度 ★★

2012.10.16 天候 快晴 単独

行程

高槻(8:59) =尼崎(9:21,9:27)=三田 (9:59、10:15発) =十倉「210」(10:41、10:45出発) →1.5K峠「420」(11:25)(5分)→0.5K分岐(11:50)

→0.3K大舟山653m (12:05-12:45食事)→0.3K分岐(13:00) →0.2K大舟寺跡 (13:04) →1.6K波豆川「240」(13:45) →0.5K大舟寺「250」(13:50-14:10)

→0.5K波豆川バス停「240」(14:15到着、14:25)=三田(12:55、15:14)=高槻(16:16)

歩行距離 5.4Km 標高差 443m 所要時間 3:30(歩行時間 2:20)

概況

三田観光案内所にバス時刻の確認に電話した時「橋の損傷で十倉側からは登山出来ないので波豆川バス停からピストンで」との報告があった。しかし、図面を見る限り「大した川もないので何んとかなるだろう」と判断し十倉側から入り、波豆川に抜けることで計画。十倉に行ける小柿行のバスは少なく、10:15三田北発に合わせて高槻を出発する。バスの乗客はいなく、小生だけ10:41十倉を降りる。

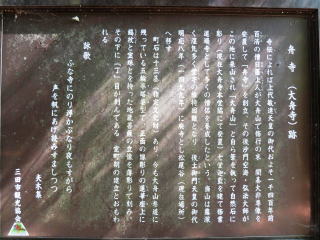

バス停から南東に三角錘の形をした大舟山が聳える。コンパスを最初のポイントである「峠」に合わせて10:45出発。天候は良く格好の良い山歩き日である。バス道を少し引き返すと大舟山登山口の標識があり、左のコンクリート道を進む。直ぐに囲いのある登山道にぶつかる。「注意! 大舟山の十倉側登山道は橋の損傷により危険なため登れません。波豆川からは登ることが出来ます。三田市観光案内所」とある。無視し柵の中に入り登山道を進む。直ぐに最初の貯め池、二つ目の貯め池を過ぎ、三つ目の貯め池に着く。土手に上がり右に進むと確かに右隅に池からの水路の上に3m程の橋がかかり、橋の損傷の為の囲いと標識があった。しかし、左から簡単に回り込むことが出来、登山道を禁止するほどのものではない。ここから本格的な登山道となる。沢筋のガレた道である。最近は歩いた痕跡は薄い。20分ほど登り切ると分岐のある峠に出た。此処で最初の休憩を取る。

橋損傷の為の危険標識(10:50) 三つ目の貯め池(11:04) 橋の損傷箇所(11:05)

右の平坦な道に入る。樹林帯の尾根筋から徐々に急坂となり、山の東側側面にある山道を歩くようになる。20分ほど歩き、最後の登りの標識のある分岐に出た。ここからは標高差100mの急坂登りとなる。ロープが張られているので安全ではある。ゆっくり15分ほど登り10:05山頂に到着した。十倉のバス停から1時間20分の所要だ。頂上では地元のおばちゃん二人が弁当を広げていた。山頂には祠があり、三等三角点の標石と標識板があった。多少樹木で遮られてはいるが、ほぼ360°の展望である。南に今年登った羽束山、宰相ケ岳、その背後に横たわるのは六甲山、西北にこんもりとあるのは有馬富士らしい。おばちゃんたちと雑談しながら昼食を取る。

大舟山山頂(12:05) 山頂から左羽束山、右宰相ケ岳(12:11) 最後方は六甲山(12:14)

40分ほど滞在し、バスの時間も在るので、さあ、下山である。傾斜が急なので足元に注意しながらゆっくりと下る。10分ちょっとで分岐に出る。右の波豆川バス停方面に下る。ちょっと下ると大舟寺跡に出た。標識板とこじんまりした広場があった。ここからずんずんと波豆川バス停に向けて下る。この辺は旧参道の筈だがそんな雰囲気はなかった。ただ所々丁石と思われる五輪卒塔婆型の石標、それから比較的広い道、しかし、石がごろごろして非常に歩き難かった。それでも予定より早くバス停に出て、時間があったので現在の大舟寺に向かった。この寺にはカヤの大木「三宝のカヤ」が県天然記念物となっている。

大舟寺(ダイシュウジ)跡の標識(13:04) 大舟寺跡(13:04) 五輪卒塔婆型の丁石(13:07) 大舟寺のカヤの大木(13:53)

所感

今はバスに乗る客が少ない為、バス便が非常に少ない。従ってバスの時刻に合わせて出発せざるを得ない。折角なので観光案内所の意見を無視し、十倉から波豆川バス停まで縦走したが、結果的には良かった。大舟山は古くから人との繋がりの深い山のように感じ取られた。五輪卒塔婆型の丁石は初めてお目にかかった。