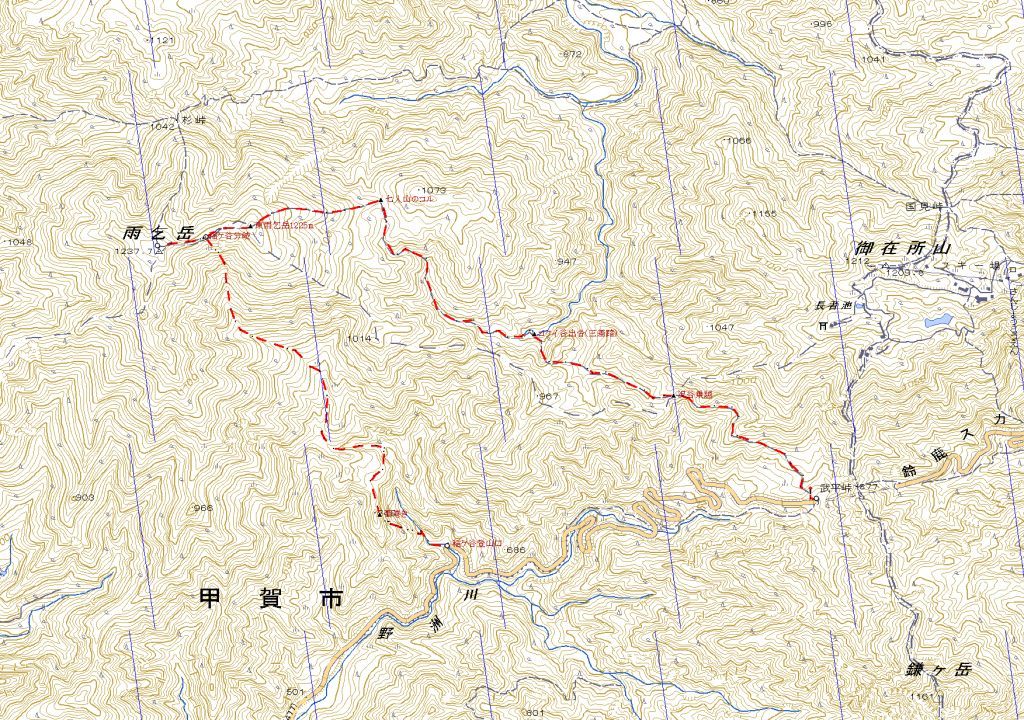

昼食後13:00ジャストに出発する。すぐにコルに着き、左の尾根にかかる。真正面に東雨乞岳が聳える。標高差200mである。先頭は結構足が早い。付いて行こうとするが息切れする。自分のペースで歩くことに決める。私だけ少し遅れて12:30東雨乞岳に到着した。東に御在所岳、南東に鎌ケ岳が黄砂で霞んでいた。西にはこれから登る雨乞岳がどっしりと鎮座していた。この辺には木は生えていなく、背の高い笹で覆われていた。少し下ると右に笹で隠れた稲ケ谷下山への分岐がある。ここから10分ほど登り、本日の目的地である雨乞岳1238m山頂に13:50到着した。山頂はあまり広くないが30名ほどは立っておれた。西に綿向山、東に御在所岳、南東には鎌ケ岳が見え、360°の展望であるが本当に黄砂が憎たらしい。この山は鈴鹿で御池岳に次いで二番目に高い山である。三角点は三等であった。10分ほど楽しんで下山することにした。

武平峠西側(10:40出発) クラ谷を行く(11:41) 東雨乞岳から見た御在所岳と鎌ケ岳(13:30) 東雨乞岳から見た雨乞岳(13:34)

先ほどの稲ケ谷下山への分岐に入る。背の高い笹の下に出来た登山道をモグラのように急斜面を下る。5分ほど歩いたか。笹が切れ、視界が開けた。谷になり、30分も下ると水を湛えた沢となった。暫く下りこの谷での最初の休憩となる。この後90分渡渉の連続となる。二日前降った雨の影響で結構増水していた。これでもかこれでもかと渡渉場所の選択を強いられた。ほとんどの人が靴下まで濡らさずにはいられなかった。一人脚を滑らせ右手にちょっと軽い怪我した模様。結局此処で15,6回は渡渉しただろうか。また、両脇から斜面が芹立っている関係で、斜面を歩くときは足元は狭い。滑り落ちると新聞種になる。靴幅位しかないところが多かった。肝を冷やしながらの連続であった。標高720m辺りで何故か左岸の山に駈け上がる。そうかこの下は滝が在るのだ。そのために高巻きをするのだ。急降下する前に最後の休憩を取った。ストックはない方が良いと言うことでザックにしまう。可なりの急勾配だ。ロープ、木の根、岩等を掴みながらの慎重な三点下りだ。100m以上の標高差はあっただろうか。高度恐怖症気味の小生にとっては良い気持ちはしなかった。再度谷川に出た。最初はストックなしでも渡渉出来たが、次はちょっと小生には無理。ストックを取り出し、渡渉に備える。3回ほど渡渉し、橋のかかった稲ケ谷登山口に到着した。分岐から距離にして2.6K、標高差630mを3:15も所要した。

山頂を後にする(14:00) 稲ケ谷上流(14:38) 渡渉で悪戦苦闘(15:46) やっと稲ケ谷登山口に到着(17:25)

雨乞岳には登ったことがなく一度は登りたいと思い、昨年ツアー参加を予定していたが、直前に膝を痛め断念した経緯がある。今年こそはと思い念願が達成した。それにしても稲ケ谷の下りは思っていたより大変だった。二日前の雨での増水で輪を掛けたものになったようだ。標準時間2:00の行程が3:15も掛かった。今まで谷、沢を歩いたが今回が小生にとっては一番厳しい下山となった。手応えのある上級者クラスの山行であった。