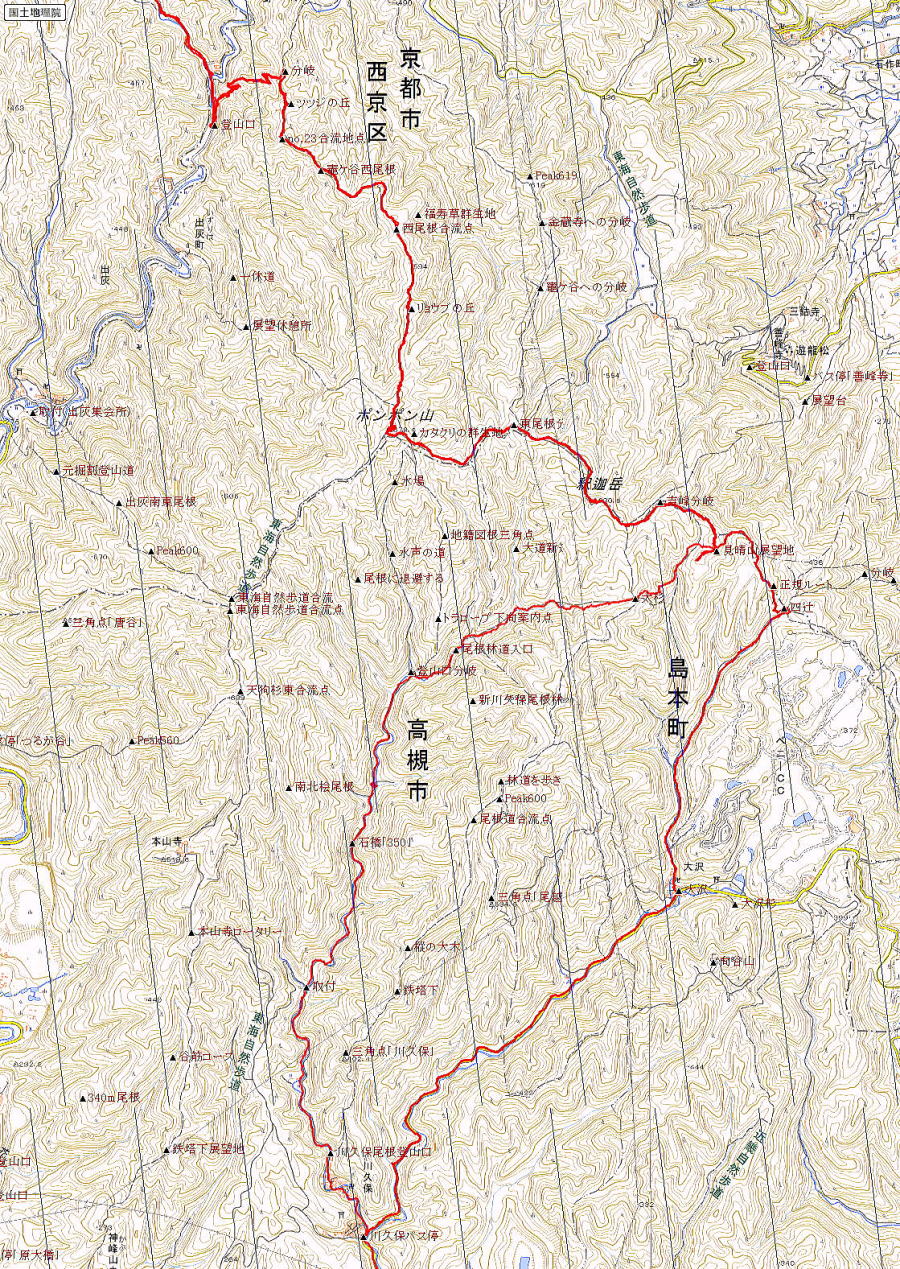

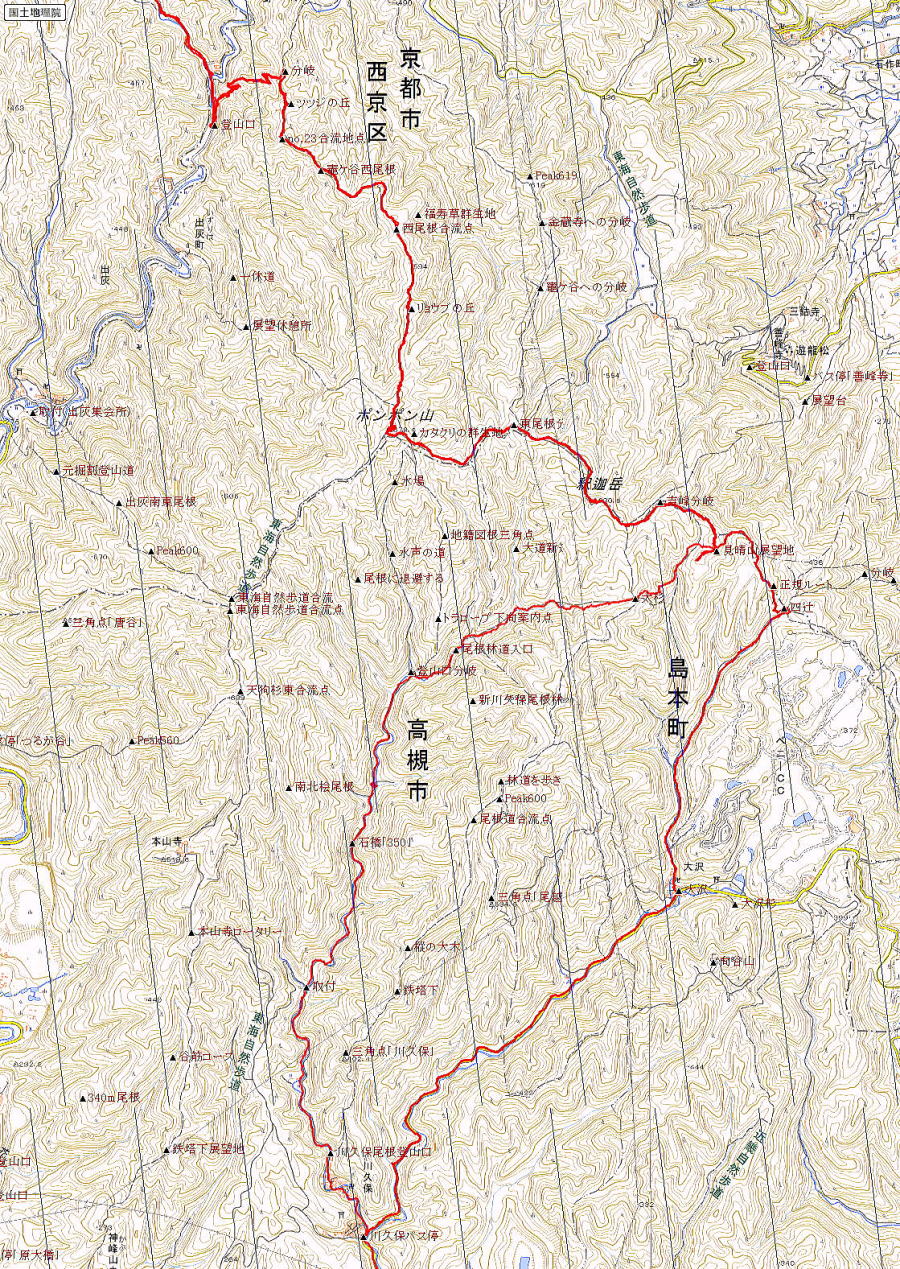

登頂1000回達成後の記念山行ルート試行

試行日 2020.3.3(火) 天候 快晴 単独

1. はじめに

2003.6.8初めてポンポン山に登り、17年が経過し、登頂が918回となった(2020.3.3現在)。この調子で体調等のトラブルがなければ2020.11迄にはSentlong最後の目標である登頂1000回達成の見込みとなった。

そこで本HPを見て下さる皆様に祝って頂きたく、賛同頂ける方々と一緒に歩きたい為下記の条件の元でルートを企画試行したものである。

条件

1.ポンポン山山頂を登る

2.ポンポン山山塊で2番目に展望の良い見晴山展望所(Sentlong命名)に行く

3.2018.9.4ポンポン山を通過した台風21号の凄さを見て頂く

4.名所各所を多く見てもらう

2. 行程

JR高槻北バス乗り場 (9:34)=中畑375」(10:20出発)→1.7K登山口「330(10:45)(5分)→0.9K西尾根合流点「450」(11:15)→<西尾根>→0.5KNo.23地点(桜木橋直登合流点)「500」(11:25) →0.9K Peak590(11:50)→0.5Kリョウブの丘「620」(12:00−12:20昼食)→0.7Kポンポン山679m(12:40-12:50)山→1.5K釈迦岳(13:20)→0.8K見晴山展望所

(13:40)(15分) →0.6K大杉「530」(14:05)→1.2K水声の道分岐「417」(14:30) →(10分)→3.2K川久保バス停「235」(15:30到着、15:37) = JR高槻南バス停(16:05) 「 」:標高 m 時間:目安

歩行距離 11.6K 標高差 349m+α−444m

3. 概要

先ず中畑バス停を桜木橋東にある登山口に向かって10:20出発する。道は出灰に通ずる市道で、車道でもある。車道ではあるが車は少なく、距離にして1.7K、標高差−45mの山間の道で登山口までは緩やかな下りで歩き易く20分程で登山口に着く。準備をし、窯ケ谷・西尾根合流点に向かって10:45登山口を出発する。この道は現在通行止めになっている所である。1分も歩かないうちに倒木に出遭う。相変わらずの倒木ではあるが以前よりは随分歩き易くはなった。大きな倒木は以前の状態だが、踏み跡のルートがあり問題はない。予定通り西尾根合流点「450」に着く(11:12)。

登山口 倒木に出遭う 西尾根合流点「450」に着く(11:12)

ここから西尾根ルートに入り標高差50m程登った最初のPeakの左がつつじの丘である。つつじと言ってもミツバツツジである。ここからは平坦な道となり10分程でNo.23の標識のある所を通過する。この地点は獣みちではあるが桜木橋からの直登尾根からの合流点である。この辺はミツバツツジの木の多いところでもある。歩き易い尾根道を進んでゆく。暫く歩き、Peak590に11:50に着く。この東側標高530−570mの斜面が福寿草の群生地である。毎年2/中−2/末までが観賞時期である。

つつじの丘 No.23の標識のある所 Peak590

Peak590から10分でリョウブの丘に着く。ここで昼食とする。昼食後15分程歩きポンポン山山頂に着く。山頂には二等三角点(点名:加茂勢山)と沢山のテーブル付ベンチがある。

.JPG)

リョウブの丘 ポンポン山山頂に着く二等三角点(点名:加茂勢山) ササユリ園

国土地理院の点の記によると標高678.83m、旧設置明治34.12.13、昭和52.8.4改埋及び柱石交換とある。標高を678.9mとしたい意味もあり常連客等が下から土砂を運び、積み上げ我々は標高を678.9mとしている。又、山頂には花の咲く木が沢山ある。数本の馬酔木、1本のウワミズザクラ、カマツカ、ナツハゼ、モチツツジ、リョウブの木がある。また、3-4年前からササユリが山頂で復活し、ササユリ園として囲われ保護されている。

天気さえ良ければ展望は申し分ない。西から南西を除く320°のパノラマが楽しめる。気象条件が揃えれば大峰山系や大台ケ原まで見ることが出来る(2-3回/年)。

鴻応山を代表とした裏側の山々 愛宕山

京都市街方面 高槻市街

1.jpg)

大台ケ原 大峰山系 生駒山 大和葛城山金剛山(2020.2.15撮影)

展望を楽しんだら釈迦岳経由見晴山展望所に向かう。12:50ポンポン山を後にして先ずは釈迦岳に向かう。途中15分程歩くと分岐の所にある赤白大鉄塔に着く。ここは2月にマンサクが見られるところである。13:20釈迦岳(三等三角点:点名善峰、標高630.82m)に着く。

更に歩き、大杉への分岐を左に下ると右斜面には大倒木の斜面を見る。尾根筋を下ると左に善峰への分岐を見る。この辺は台風により大木倒木の多い所であった。尾根を下り、尾根道から外れ右の見晴山展望所に向かう。標高差30m余り登ると見晴山548m(2004.11Sentlong命名、実際の標高は?)に着く。少し下ると展望所に着く。

マンサク(2月撮影) 釈迦岳 見晴山展望所

台風後長椅子展望席は大木の倒木で散々であったが、今は整備されている。台風のお蔭で展望が物凄く良くなった。10数年前の状態になったのである。植樹した桧が伸びて展望が悪くなりかかっていたが、台風21号が南側の高い木を総て吹き倒してくれたのである。真下にベニーゴルフ場があり、山科の向こうには近江富士である三上山が見え、又京都を中心とした北西から南にかけての大パノラマである。右隅には生駒山から大和葛城山、金剛山、偶に生駒山の左に大台ケ原、大峰山系が見えることもある。この日はカメラには捉えることは出来なかったが肉眼では見えた。

京都市街

ベニーゴルフ場

山科と三上山 生駒山の左に大台ケ原、大峰山系が見えていた

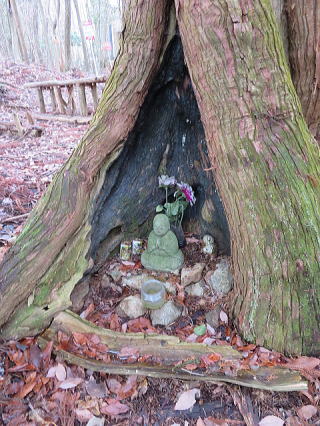

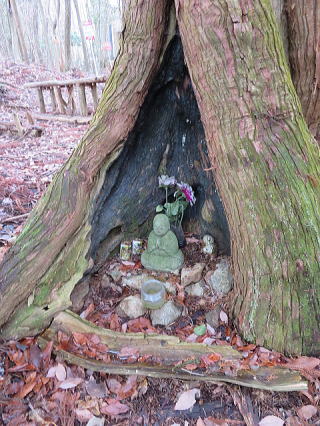

展望が終わったので大杉経由川久保バス停に向かう。見晴山展望所−大杉間の道は元々あったが、台風21号で完全に寸断されてしまっていた。沢ルート、尾根ルートとも以前はよく利用したが、最近やっと沢ルートだけ常連の方々の大整備の努力のお蔭で通過が可能となった。大杉の手前には常連達用テーブルベンチとササユリの保護柵がある。大杉には10分ちょっと所要して着く。大杉の根元裏側には三角の空間があり、小さな祠となっている。

大杉から川久保林道に向かって谷筋の道を3分程歩くと左にモリアオガエルの生息地を通過する。更に7分歩くと砂防提があり、森を抜け林道となる。

大杉 大杉の根元裏側の祠 砂防提

林道に入り10分程歩くと直登尾根の登山口に、更に5分歩くと水声の道分岐を通過する。更に10分歩くと山茶花の木があり、ここで最後の休憩を取る。休憩後川久保バス停までは40分だ。15:30到着する。

3.所感

ルートの設定に見晴山展望所を入れるが、下山地を何処にするか三つの案が浮かんだ。一つは四辻(大沢峠)−尾根分岐−立石橋−長岡京駅、二つ目は四辻(大沢峠)−大沢−川久保バス停を検討し歩いてみた。いずれも最後は長い車道を歩かなければならなく面白くない。最後はバス時刻までの時間がタイトではあるが、本コースである大杉−川久保林道−川久保バス停に、特に見晴山展望所−大杉間の常連者達のご苦労の状況を見て頂くことも良いのではと思い、本コースに決着した。

ところが見通しの良くない天候の場合見晴山展望所に行っても意味がないので、この場合は大杉から川久保尾根を歩いて頂くことにする。

1.行程

ポンポン山(12:50下山) →1.5K釈迦岳631m(13:20)→1.0K大杉「535」(13:35)(5分)→0.7K Peak620(14:00)(5分) →0.8K林道交差点「570」→0.9K鉄塔横「460」(14:40)→0.5K三角点「川久保」「403」(14:50)(10分) →0.6K登山口「250」(15:15)→0.5K川久保バス停「235」(15:25到着、15:37) = JR高槻南バス停(16:02)

「 」:標高 m

歩行距離 6.5K 標高差 +85m−444m 所要時間2:35(歩行時間 2:15)

2.概要

先ずは釈迦岳を経由して45分で大杉まで下る。ひと休みし、Peak620を目指し川久保尾根を登る。途中階段があり、登りきると二つの鉄塔を潜る。更に登りきった所が川久保尾根の一番高いPeak620である。

大杉 二つの鉄塔 Peak620

ここからは歩き易い気持ちの良い尾根道となる。少し歩くと右下に新しく出来た林道と並行して歩く。一旦交わりかけるが、離れて登る。Peakには大阪府森林組合の図根三角点がある。下ると左前方が開け、昨年から作っている川久保尾根林道と共に三角点「尾越」Peakが真正面に見るようになる。標高570m付近で林道と交差する。

気持ちの良い尾根道 右下に新しく出来た林道と並行して歩く

大阪府森林組合の図根三角点 昨年から作っている川久保尾根林道

一旦林道に出て南の橋から尾根道を下る。気持ちの良い樹間の尾根道を歩くと先ほど正面に見えていた尾越のPeakを左真横に見るようになる。それから少し歩くと標高500m、右(西)側に樅の大木があったところに出る。今は大木は根こそぎ倒され、下に転がり大きく開けている。

気持ちの良い樹間の尾根道 尾越のPeakを左真横に 標高500m、右(西)側に樅の大木があったところ

更に歩くと鉄塔横「460」を通り10分程下ると三等三角点「川久保」(「402.42」M.36.7.3設置)に着く。最後の休憩を取り15:00バス停に向かう。ゆっくり歩き下山口に着く。

鉄塔横「460」 三等三角点「川久保」 下山口

下山口からバス停までは7分である。

3.感想

台風後は倒木で歩くのが大変であったが、M氏のお蔭でこの尾根道が復活した。倒木のお蔭で今まで見ることが下なかった光景も見られるようになった面もある。川久保林道から尾根道を交差した大沢に抜ける尾根林道が新しく出来たので風景も変わった。

1.jpg)