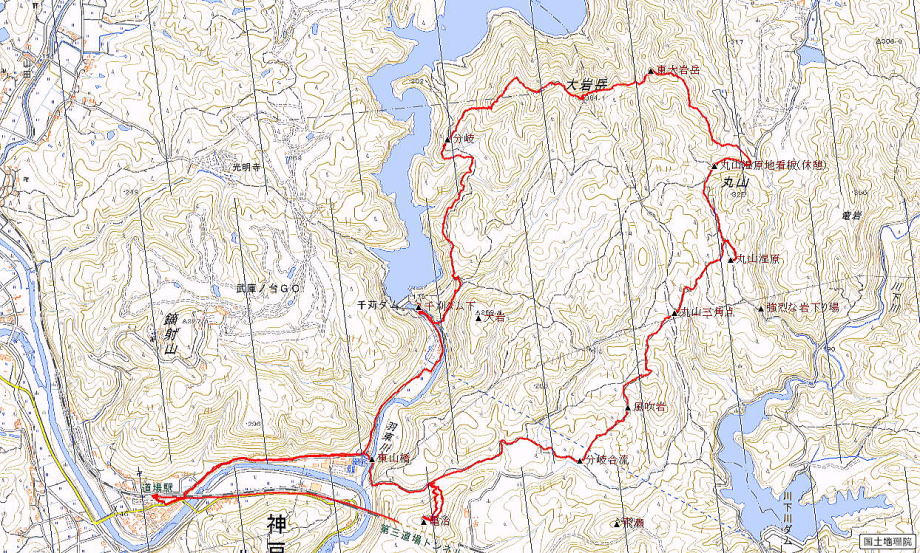

千刈ダム(9:37) 谷筋に張った金網の右を登る(9:45) 最初の休憩地(10:21)

休憩後すぐに分岐を通過し、結構急な尾根筋を登る。2つPeakを登ると前方に大岩岳を見るようになった。

分岐を通過(10:30) Peak付近(10:50) 前方に大岩岳を(10:54)

一旦、20m程度下り、登り返す。標高差40,50mの急勾配である。最後は急傾斜の大岩を駆け上がり、大岩岳山頂に11:10到着した。まだ山頂には誰もいなかった。真ん中に二等三角点の標石があり、周りには3個ほど「大岩岳」の標識を見る。この日は快晴で360°の大展望である。特に西から北方面の展望が開けていて、左から三田の街並み、有馬富士、下に千刈ダム湖、羽束山、大船山、三草山等が見渡せ、京都西山図面とコンパスで確認ができた。展望が良すぎ、昼食するのがもったいない程である。登山客が3人登って来た。

大岩岳山頂に11:10到着 羽束山、大船山 三田の街並み

有馬富士 有馬富士 羽束山 三草山(後ろから3層目の山)

予定の11:45が過ぎたので集合写真を撮るのも忘れ、北側の下山口から東に見える東大岩岳に向かう。下りきったところの左に薄い踏み跡を確認。8年前布見ケ岳から登って来たところだ。軽く登り切ると4差路(直進下りは丸山湿原、右側登りは東山橋方面)に出た。左を取り急坂を登り、東大岩岳に向かう。東大岩岳からの展望も良かった。左に大岩岳を見て、真正面に有馬富士、右に羽束山が綺麗に見えていた。ここでお互いに写真を撮り合う。

東大岩岳山頂(12:06) 大岩岳(12:06) 真正面に有馬富士(12:07)

次は尾根筋に沿って下り、丸山湿原に向かう。途中振り返ると東大岩岳は細長い山であることに気付く。尾根筋の道を歩き、一旦道路に出る。西に向かい第1湿原北分岐(看板のある所)に出て南に向かう。平行な道がある。先で合流する。分岐がある。左の沢筋を取る。第1湿原西分岐に出る。丸山三角点方向はここを右だが、予定に組んでいるのでちょっと丸山湿原を覗いて見ることにした。花は白い花のウメバチソウと黄色い名前の知らない花が咲いていた。リンドウはまだちょっと早いのかな?注意してみていたが見つけることは出来なかった。

.jpg)

丸山湿原(12:45) 白い花のウメバチソウ(12:50) 黄色い名前の知らない花(12:51)

第1湿原西分岐まで引き返し、丸山三角点に向かう。暫く歩き、送電線の下に出た。この辺にある筈だ。右側に踏み跡があったので直ぐに見つかった。立派な四等三角点の標石である。

次の目標は風吹岩である。丸山三角点から15分程歩きそれらしき所に出てきた。この辺一帯はザレ場で崩れやすい花崗岩のようである。何か恐竜みたいな形にも見える。記念に写真を撮る。

最後の目標は三角点「亀治」である。10分程歩き東山橋に向かうメインの登山道に出た。西に向かい歩き、どの辺から亀治に取付くかが問題である。道はないのだ。取付きが少し悪かったような気がした。最初から傾斜のきつい山肌となる。木を掴みながらジグザグに登る。何とか尾根に出た。三角点はそれから西へ20mのところにあった。標高差は60mであった。結果的には一番傾斜が厳しく難しい所を歩いたようだ。以前はもうちょっと東側からアプローチした。

丸山三角点(13:07) 風吹岩恐竜みたいな形(13:24) 三角点「亀治」(14:18)

ご苦労様でした。本日の行程はこれで総て終了。