取付きに着き(10:14) 久留野峠の標識(10:22) 中葛城山937mの標識(10:33) 三等三角点「北山」にて(10:40)

ダイヤモンドトレールに戻り、次の高谷山に向かう。流石にダイヤモンドトレールだけあって、道は広く踏み固められ、両側はクマザサである。10分も歩かないうちに左が開け、五條市辺りであろうか、良く見えた。更に少し歩くと左端に大峰山系の八経ケ岳、彌山辺りが薄っすらと見えた。道は樹林帯の中に入る。檜の樹林帯である。両側には赤みを帯びたササユリの花を見ながら歩くようになる。

五條市辺り(10:51) 大峰山系の八経ケ岳、彌山辺り(10:53) ササユリ(10:57)

小さくアップダウンを繰り返して20分ほどで高谷山935mに着いた。展望もないので次の千早峠に向う。植林地を下り、丸太階段の急坂を下る。平坦な道に変わり、4辻となった千早峠に計画通り時間も良いのでここで昼食(11:40-12:05)とした。

高谷山935m(三角点内のに小数点)(11:10) ツルアリドウシ 千早峠(12:04) 檜の立派な並木が続く道

昼食後標高700m近辺の緩やかなアップダウンの続く道を南西に進む。少し歩くと足元に小さな白い花が目立つようになる。釈迦岳(ポンポン山の)の登り際に咲く花であるが名前が出てこない。ツルアリドウシだ。神福山の横を通過し、R310のトンネルの上にある標識「金剛トンネル692m」を通過(12:28)する。檜の立派な並木が続く道を歩く。少し下ると行者杉に出たのでここで休憩を取ることにした。ここには行者杉の説明板があった。休憩後も平坦な道が続く。相変わらずササユリは続く。珍しく白いササユリもあった。

行者杉(12:44) 白いササユリ 杉尾峠(13:09)

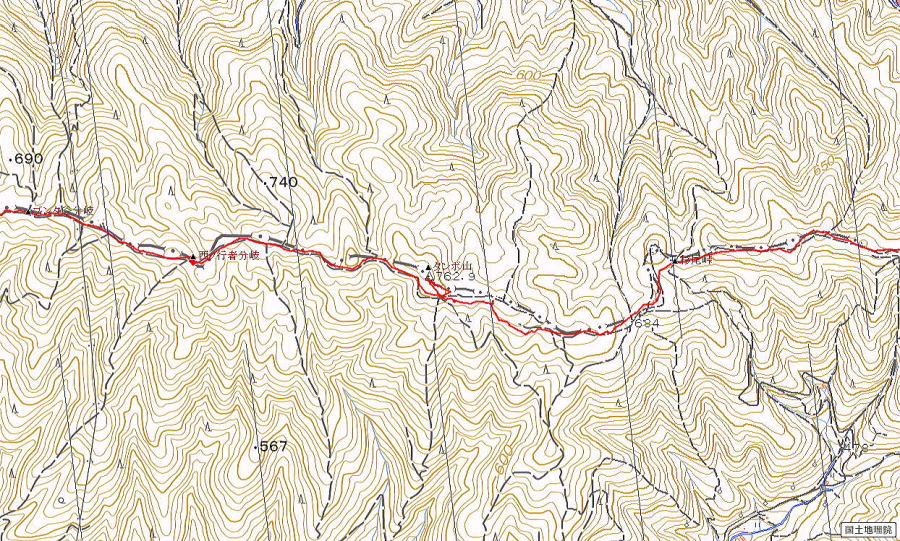

杉尾峠(13:09)を過ぎ、そろそろタンボ山の二等三角点三角点石見川762.91m」があるころだ。タンボ山の標識が出てきた。しかし、右には山がない。おかしいなあと思いながら3分程歩くと右(北)側に山が現れ踏み跡を見つける。踏み跡を3分程辿ると三角点がありました。タンボ山763m(13:33)とある。変な名前だ。三人を待たしているので引き返し、ダイトレに入る。金剛山地に詳しいT女史に尋ねるが名前の由来は?。

タンボ山の標識(13:25) 右(北)側に踏み跡(13:29) 三角点石見川にて(13:33)

暫く歩き13:50西ノ行者堂「733」の標識のある所に到着した。行者堂はない。正しくは標識を「西ノ行者堂分岐」とするべきである。ここで10分ほど休憩した。休憩後西進する。直ぐに送電線の下を潜り鉄塔を見る。それから天見駅に通じるブンタ谷の分岐を右に見る。暫く進むと道は大きく左に曲がり、急降下の丸太階段が続くようになる。かれこれ標高差で200m以上は下ったか林道に出た。

行者堂はない(14:50) 10分ほど休憩(14:57) 急降下の丸太階段が続く(14:26)

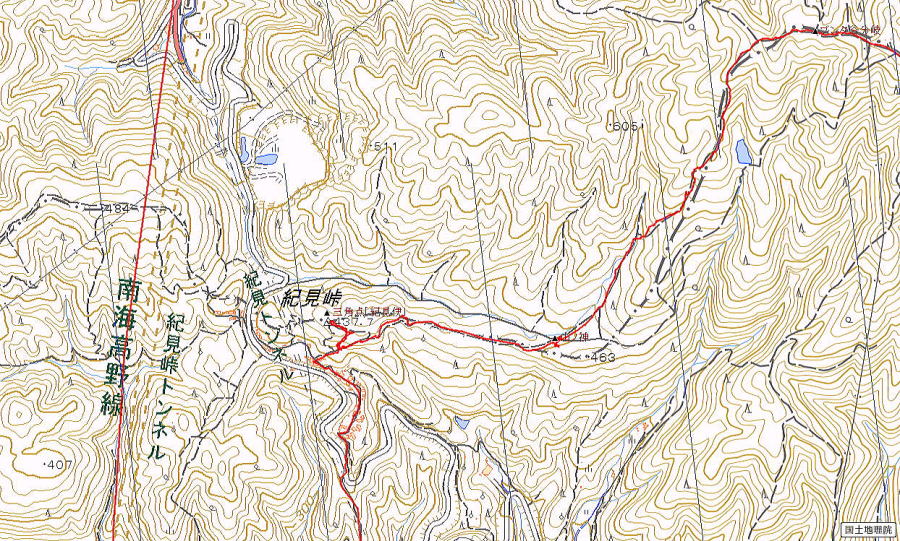

道は西に向き、直ぐに山ノ神の標識のある広場に出た。ここで後人を待つため長めの休憩となった。後は三角点「紀見伊」を訪れ、紀見峠駅に向かうだけだ。ダイヤモンドトレールから別れて、紀見峠駅に向う山道に入る。標高425mまで下がれば右に三角点「紀見伊」に向かう道がある筈だが。全然見当たらない。おかしいなあ。国土地理院の図面にはあるが道はない。廃道化したと判断し、GPSを取り出し、調べる。この上(北側)100mのところにある。4人だけが探索に向かう。踏み跡の薄い道を見つけ上がると古いお墓の横に出て道は途絶える。強引に真直ぐ登ると尾根らしき所に出た。右方向に50m程登ると三角点はあった。三等三角点「紀見伊」437.67mである。これで本日の予定は終了。引き返し皆と合流し、これから今回の一番難しい紀見峠駅までの道のりとなる。途中道路横に倒木で右に崩れた珍しいキヌガサダケを見る。

山ノ神の標識(14:40) 三角点「紀見伊」(15:10) 倒木で右に崩れた珍しいキヌガサダケ(15:23)

コンパスを紀見峠駅に合わせて進むが、心配はなくO氏がパズルのような道を先導して呉れる。無事国民宿舎「紀伊見荘」の前に出て、坂道を下り、橋を渡って少し登って15:50予定より少し遅れて紀見峠駅に全員無事に到着した。