�O���R�E�J�����E���J�R�E����

�@�@�T�����@�@2018.5.26(�y)�@�@�V��@�@����@�@�P��

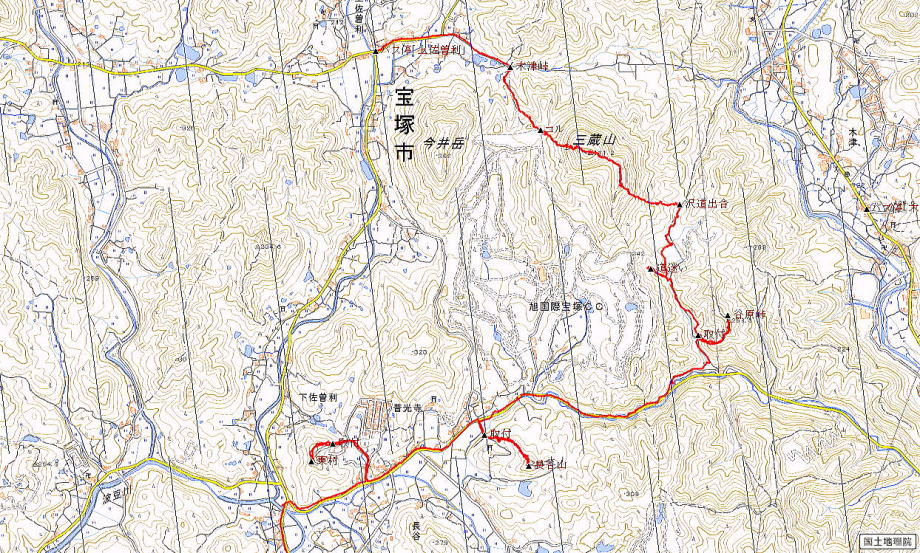

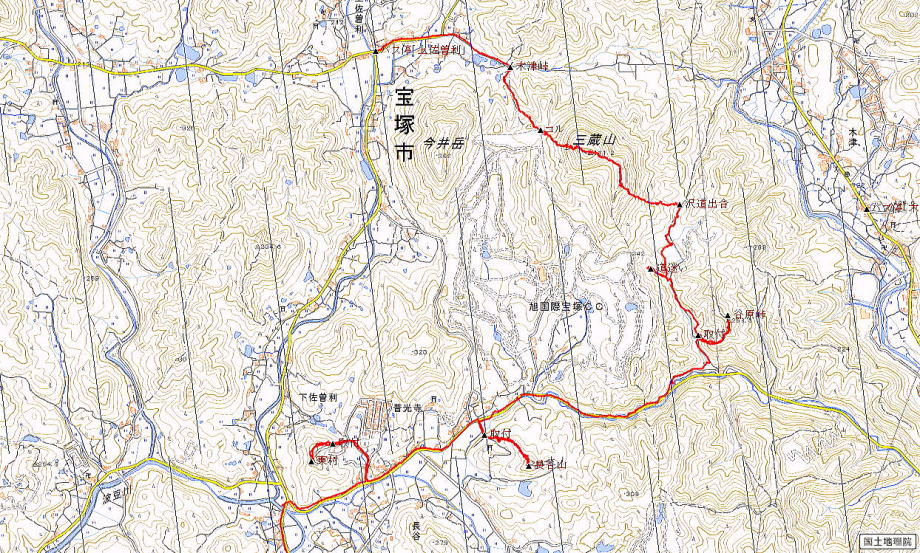

�P�D�s��

JR���� (7:00)��JR���c��(8:02,8:10)���o�X�⢏㍲�]����205�(8:35,8:40�o��)��0.8K�ؒÓ��230�(8:55)(5��)��0.5K�R���295�(9:10)��0.4K�O���R411m (9:55-10:00)��0.8K�o���205�

(10:50)��0.9K��t�170�

(11:20)��0.4K�J����258m (11:35-11:50���H)��0.4K��t�170�(12:03)��1.2K��t�190� (12:35)��0.4K���J�R254m(12:50)��0.4K ��t�190�(13:00)��1.1K��t�225�(13:25)��0.3K�����251�(13:35)��0.3K��t�i13:40)��1.4K�o�X�⢓���� (14:00�A14:11)��JR���c�� (14:30�A14:45)��JR����

(15:45)�@

�@���s�����@9.3km�@�W�����@206m�{���{���{���@���v���ԁ@5:20�@(���s���ԁ@4:50)�@�@

�Q�D�T��

�@�k�ہA���s���R�R��̎O�p�_�T�����I���ɋ߂Â����B�|���|���R�A�����A�c�\�A���ӂ���T�����ӂɂ����Ă̎R�A���R�����ӂ̎R�A�������A�R������̔\�����ӂ̎R�A���ʂ���L�\�A��ɂ����Ă̎R�A��˂���L�n�ɂ����Ă̎R�AJR���c������R���܂ł̎��ӂ̎R�A������������̒�������ӂ̎R�͂قڏI������B�Ō�Ɏc�����̂����c���o�X�₩��㍲�]���̍�}�c���o�X�����ӂ̎R�ł���B���̑�1�e�Ƃ��Čv�悵���̂�������O���R�E�J�����E���J�R�E�����ł������B���̃o�X�H���͕����Ȃ��A����Week Day�͏��Ȃ��̂œy�A���A�Փ��Ɍv�悷�邵���Ȃ��B

�@

�O���R�@�_���F�ؒ��@411.23m�@�O���@����23�N�ݒu

JR���c���o�X�₩��8:10�㍲�]���s�ɏ��B��q��7���A�o�R�q�͕M�҂����ł������B25���̏��v��530�~���x������l���Ԃ���B�悸�͖ؒÓ��Ɍ������B15�����Œ������ɓ���A��t���̃e�[�v��T���B�e�[�v���������̂œo�R����������B�R���p�X�������Peak�ɍ��킹9:00�o������B�e�[�v�����A���A�ԂƂ���A�����̓��ݐՂ��������̂Ŏv���Ă����������₷���B10�����炸��Peak�ɒ������B���ʖ؉z�Ɉ����ۃS���t�ꂪ�`���B

�@�@�ؒÓ��Ɍ������r�������O���R(8:42)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��t(8:50)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����̓��ݐ�(9:06)

�@���s�����ɕς���ƃR���ɏo�ɏo���B�e�[�v������A���ݐՂ�����B�R���p�X���R���ɍ��킹�o������B�X�͂������e�[�v�Ɠ��ݐՂ�����̂ň��S���B�������A���̂����Ƀe�[�v�����ݐՂ��������B�e�Ɋp�����Ղ��Ƃ����T���Ȃ���o��B����ɔ����������Ă����̂ō��ɓo��B�e�[�v���������B5��������������A�R���ɒ������B�O���O�p�_���B

�@�@�@�@�@�R������̓o���(9:09)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̔����ɒ���(9:49)�@�@�@�@�@�@�@�@�R���̎O���O�p�_(9:55)

5���قNjx�ݓ��̒�O���Ɍ������B

�A

�_���F�J�����@258.28m�@�l���O�p�_�@���a42�N�ݒu

�O���R�̓����ɂ̓e�[�v�͂Ȃ������B�T�d�ɒ�O���ɉ���B������������GPS�Ō��ݒn���m�F����B�v��ɏ]���ăR���p�X�����킹�Ėk���ɉ���B�X�͋}�Ȃ̂Ŗ̊���݂͂Ȃ��狭���ɉ���B�����ɏo��Ǝv�������������J�ɏo��B�E�̔����Ɍ�����ς�����B����Ƒ�ɓ��B����(10:50)�B�������肵�������Ǝv�������ŋ߂͒N�������Ă��Ȃ��悤���B�E�ɓ��炵����������čs���Ɨ\�z�����Ȃ��L��ȑ����n�ɏo���B�_���v���������グ�Ȃ��瑖���Ă����B�ʐH����Č��ݒn������Ȃ��Ȃ����BGPS�����ė\��̓��H�ɏo���B���̓_���v���ɂȂ��Ă����B���d���A�S��������̂œ_���̎�t����T���B�����Ɍ�������(11:20)�B�}�ȊK�i��10�����o��S�����ɒ����B�X��5���o��ƒ���ł������B�l���O�p�_�͒����Ɍ�����(11:35)�B

�@�@�@�@�@��̓��ɏo��(10:50)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��t(11:20)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l���O�p�_(11:37)

���Ԃ��ǂ��̂œ��A��T�����H����邱�Ƃɂ����B

�B

�_���@���J�R�@254.77m�@�l���O�p�_�@���a42�N�ݒu

11�����납�瑾�z���o�Ă��ēe�Ɋp�����B�^�I������Ȃ���ԓ���30���������B��t�͒����Ɍ��߂邱�Ƃ��o�����B���ݐՂ��e�[�v���Ȃ�����r�I�ɂ₩�Ȕ�����o��B�����Ɏl���O�p�_�͌��������B

�@�@�@�@�@�@�@��t(12:34)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l���O�p�_(12:51)

�C

�_���@�����@251.34m�@�l���O�p�_�@���a42�N�ݒu

���J�R�̎�t������܂������ԓ�����������̎�t���ɒ����B���R���d�������Ă����������碃}���V�����邩�璍�ӂ��Ȃ�����Ɛ���������B�n�`�}�L�ڂ̂悤�ȓ��͂Ȃ��A�����ɓ���B������T���^�ɂȂ��Ă����̂ŁA�|�C���g�̖ڈ�Ƃ��ă^�I����ɂ����č��ɐi�ށB�l���O�p�_�͒����Ɍ��������B���R�̓^�I���������E�ɔ���������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@������t(13:22)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l���O�p�_(13:35)

�@�����̌v��ł͂���������R���c���Ă������A�����̂Ŏ��~�߁A�o�X�⢓�����Ɍ�������(14:00����)�B

�R�D����

�@����̌v��͖k�ہA���s���R�̎O�p�_�T���Ŏc���ꂽ���c���|�㍲�]���Ԃ̍ŏ��̌v��ł������B�O���R�̌v��͐F�X�������s�����B�O���R�͎R��Ղō��]����ł������ƕ����B�o���Ă݂Ă���ȕ��͋C�͔��o���������A�����������R�̈�ۂ����BGPS���Ȃ�������s��������A�ߊ�肪�����R�ł���B����͒J�����������A�M�R�ł������BIC�^�O�͑��Đݒu����Ă����B��R���M�R�̓��[�g���Ȃ��̂Ő_�o���g���B����ɂ��Ă����̎����̎ԓ������͏����ő̂ɉ�����B���N�̎O�p�_�T����11���܂ł��a���Ƃ������B�Ȃ��A�����ʂɗv������p�̓�(JR\810��2�{��}�c���o�X(\530�{\490))��\2,640�ł������B

�@�ŋߏ��a����ȍ~�̎l���O�p�_���悭��������̂ŁA����ɂ��Ă̐ݒu�ړI�����y�n���@�ɖ₢���킹��Ɖ��L�̂悤�ȉ��Ԃ��Ă����B

�P�D�ŋ�(��������ݒu)�̎O�p�_�̐ݒu�ړI

�@�@�l���O�p�_�̐ݒu���R�́A�n�В����̊��m�_�Ƃ��邽�߂ł��B

�@�@��`�O���O�p�_�͓��ɗ��R����������V�݂͍s���Ă��܂��A��_���Ȃ������ł́A�䂪���̍��y�Ǘ���ړI�Ƃ��Đݒu��i�߂Ă��܂��B