八坂神社・南門(9:49) 「石塀小路」の入口(9:54) 石塀小路(9:54) (9:55)

京都清水周辺ブラ歩き

実施日 2019.9.30(月) 天候 晴れ 単独

1. 行程

阪急高槻(9:01 )=阪急烏丸(9:23) →八坂神社(9:50) →石塀小路(9:55)→ 高台寺(10:00-11:05) →清水寺(11:25-12:00) →七味本舗(12:20) →日東館(13:35) →八坂の塔(12:43) →六波羅蜜寺(12:55-13:00) →建仁寺(13:05-14:20) →阪急河原町=阪急高槻(15:01)

2.概要

久しぶりの京都探索であった。阪急終点「河原町」で降りる予定が何故か烏丸駅で降りてしまう。河原町までの地下道を10分程歩く羽目となった。9:50八坂神社の門を潜り南門に出る。

1. 石塀小路

南門から5分程南に歩くと左側に「石塀小路」の標識を見る。左に入ると石畳と石塀造りの家が並ぶ。ここは以前にも何回か通っている。

八坂神社・南門(9:49) 「石塀小路」の入口(9:54) 石塀小路(9:54) (9:55)

2. 高台寺

石塀小路を出ると左に入る。少し歩いて右に上がる緩やかな階段道を歩く。ここは台所坂というらしい。門を潜って左の拝観受付に向かう。

.jpg)

600円の拝観料を払い、⇒標識に従って進む。最初に左に見るのが小さな茶室「遺芳庵」である。右に曲がって正面に見るのは開山堂と手前の廊下の中ほどにあるのは「観月台」のようである。

遺芳庵(10:03) ?(10:03) 開山堂と手前の廊下の中ほどにあるのは「観月台」(10:04)

まっすぐ進み、右の建物「方丈」に入る。本尊は釈迦如来像である。ここは1912(大正元年)伏見城から移されたという。枯山水の庭園があり、右側に枝垂れ桜の木が見られた。方丈を出て開山堂に向かう。開山堂の手前の庭園が素晴らしい。臥龍池・エン月池のある池泉回遊式庭園である。小堀遠州の作と言われている。モミジが沢山あり、紅葉の時期には良いでしょう。

枯山水の庭園(10:08) 開山堂の手前の庭園(10:10) 開山堂(10:14)

開山堂から引き返し、霊屋(おたまや)に向かう。工事中ではあったが運よく中に入れた。撮影は出来ない。中央に秀吉の念持仏・守り本尊と言われている大隋求菩薩像、右に秀吉の座像、左に北政所の木像が安置されている。木像の地下数mには北政所の遺骸が葬られているとのこと。

開山堂から引き返し、霊屋(おたまや)に向かう。工事中ではあったが運よく中に入れた。撮影は出来ない。中央に秀吉の念持仏・守り本尊と言われている大隋求菩薩像、右に秀吉の座像、左に北政所の木像が安置されている。木像の地下数mには北政所の遺骸が葬られているとのこと。

工事中の霊屋(10:29)

引き返し、傘亭に向かう。傘亭は茅葺の宝形造りで屋根付きの土間廊下で時雨亭と繋がっている。傘亭は桃山時代、時雨亭は珍しい2階建ての茶室で江戸時代前期につられた模様。ここから霊山観音が見られた。

傘亭(10:32) 霊山観音(10;32) 時雨亭(10:34)

高台寺の探索は以上で、この後外に出て掌美術館を訪れた。掌美術館は高台寺や塔頭などの文化財を収録・展示している。1998年(平成10年)創立で撮影は禁止である。

3. 清水寺

掌美術館を訪れた後ちょっと休み、二寧坂、三年坂を登りきると右角に七味本舗の店がある。

二寧坂辺り(11:13) 三年坂(11:17) 七味本舗の店(11:20)

ここから左に清水坂となる。日本人より外国人の方がおおい。清水の中に入ろかなと思ったが余りにも外人が多く遠慮することにした。引き返し、右下の道を行く。清水舞台の真下に来た時曼殊沙華がいっぱい咲いていた。音羽の滝の前を通り、清水寺全体が見える子安の塔の前に上がる。

仁王門(11:25) 舞台の真下の曼殊沙華(11:40) 音羽の滝(11:41) 清水寺全体(11:47)

丁度時間も良いので持参の昼食とした。

4. 日東堂

清水寺から帰る途中七味本舗で何かお土産がないかと覗く。丁度試飲することが出来たので山椒之粉とおばんざいのもとを買った。ころころで有名な日東堂のコーヒ無料券を持っていたので立ち寄るが、残念ながら棚卸で閉店していた。

清水坂を下る(12:16) 日東堂(12:35)

5. 八坂の塔

法観寺(八坂の塔)を訪れようと思い、前まで行くが入る所がない。傍にいた車屋さんに尋ねると土、日しか今が開いていないという。

法観寺は臨済宗建仁寺派の寺院である。資料によると貞観11年(869)に完成し、その後何回か焼失し、現在の五重塔は永享8年(1440)再建したものの模様。京都には4つの五重塔があるが、東寺(54.8m)に次ぐ2番目の高さ46mという。

6. 六波羅密寺

六波羅蜜とはこの世に生かされたまま、仏様の境涯に到るための六つの修行し、彼岸(悟りの世界)に到ることのようです。

その為には布施見返りを求めない応分の施し、持戒高度な常識を持ち、瞬時瞬時に自らを戒める事が肝要、忍辱如何なる辱めを受けても、堪え忍ぶ、精進不断の努力をいい日々誠心誠意尽くす、禅定冷静に第三者の立場で自分自身を見つめる、智慧布施・持戒・忍辱・精進・禅定の修行を実践

なお、この寺は西国33か所寺の内の西国第17番の寺である。

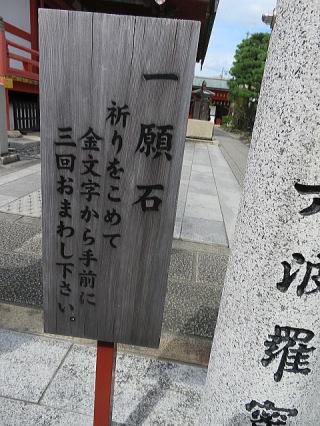

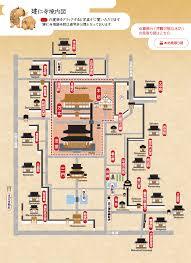

全体配置図 方丈 本堂 一願石

7. 建仁寺

全体図 勅使門(13:07) 山門(13:08)

建仁寺は臨済宗建仁寺派大本山である。1202年(建仁2年)臨済宗の開祖である栄西により開山。この寺は珍しくほとんどの展示物の撮影がOKである。何故なら展示物が複製であるから。

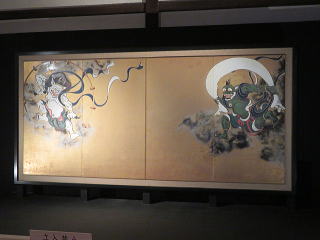

建仁寺は六波羅密寺から北に向かって5分程歩いたところにある。先ず勅使門、山門があるが今は通ることは出来ない。次に法堂(はっとう)があり、その北に拝観受けの本坊がある。拝観料は500円で最初にビデオ説明を見る。最初に見るのが風神雷神図屏風である。方丈の屏風(雲龍図襖絵、こぼんさん)等と素晴らしい庭園がある。

法堂(はっとう)(13:19) 風神雷神図屏風(13:44) 素晴らしい庭園(13:45)

雲龍図襖絵(13;46) (13:46) こぼんさん襖絵(13:47)

(13:48) (13:49) (13:51)

方丈が見終わり、スリッパを履いて法堂(はっとう)に向かう。内部には釈迦如来坐像、天井は小泉淳作の双竜の絵が描かれている。見事なものだ。帰りに「陀羅尼の鐘」の写真を撮る。

釈迦如来坐像(13:58) 小泉淳作の双竜の絵(13:59) 陀羅尼の鐘(14:02)

拝観客はほとんどが外人さんであった。見終わって休んでいる時、夫婦連れの人に話しかけるとカルホルニアから9日間の観光で来ていると言っていた。

3.所感

久しぶりの京都ブラ歩きであった。9月末とは言え30℃を越す暑い日であった。京都の観光客は半数以上が外人さんの様であった。ただ高台寺では外人さんは少なかった。結構暑さで草臥れました。高台寺の拝観時期は桜、紅葉の時期が良いと思う。

HP.jpg)