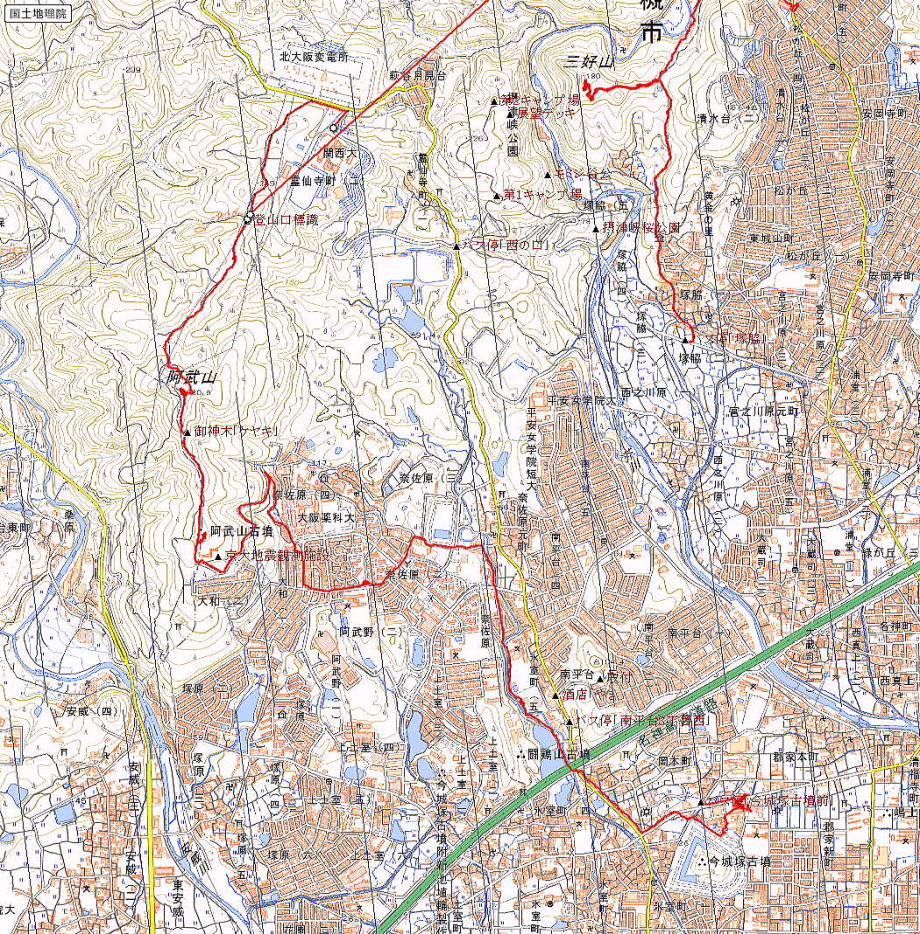

バス停「関西大学」を10;25出発する。引き返し、車道を西に200m足らず歩くと左に舗装のない幅の広い道が南西に延びる。1kほど歩くと分岐があり、標識に従って左に入り、幅の狭い山道となり、送電線の下を歩くようになる。それから分岐が何個所かあるが標識に従って進むと尾根に出る。右に直角に登ると山頂である(11:12)。先客が1名いた。暫くして家族ずれ、それから2,3人登って来た。ここへは久しぶりである。山頂は綺麗に様変わりしていた。地図の入ったテーブルが何個所かあった。展望が効くのは南東側だけである。少し早いが昼食とした。

山頂到着(11:12) 展望が効くのは南東側だけ(11:13) 山頂(11:15)

11:40山頂を後にし、下山にかかる。少し、下ると「阿武山御神木」とある。左に少し行くと根元から沢山分かれた樫の木のような大木があった。標識には「ケヤキ」とある。引き返し下ると右側が大きく開ける。真下に住宅街の家々、右の山麓方面には新名神の道路が架かっていた。それから少し下ると一瞬左が開け、高槻の二つの高層マンションが聳えていた。

阿武山御神木(11:46) 右の山麓方面には新名神の道路(11:49) 高槻の二つの高層マンション(11:52)

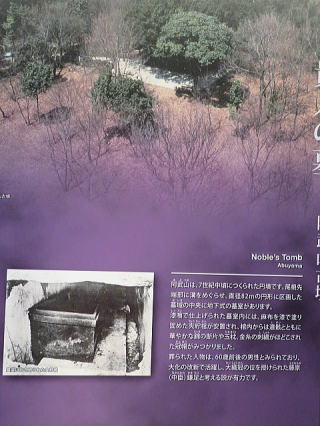

それから分岐を左に取り途中標識を見て、初めてなので阿武山古墳を見ることにした。史跡標識柱を左に入り、小高くなった所が墓室である。直径10m足らずの円形で中は大きな木々が茂り、中身は解らなかった。位置的には京大の地震観測施設の上側にある。調べてみると1934年に京都大学の地震観測施設の建設中に偶然に発見されたようである。墓室は墓域中心の地表のすぐ下にあり、切石で組まれ内部には棺台があり、棺の中には、60歳前後の男性の、肉や毛髪、衣装も残存した状態のミイラ化した遺骨がこっていたようである。出土品(一部復元)は今城塚古代歴史館に展示しているという。

史跡標識柱(12:02) 墓室(12:05) 京大の地震観測施設(12:12)

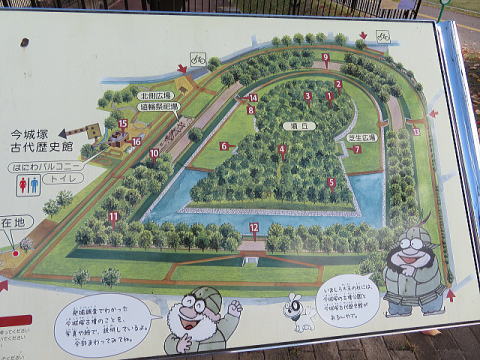

ここで当初のバス停「日赤病院前」から今城塚古代歴史館に計画を変更する。古代歴史館の場所が分からないので取り敢えず今城古墳塚古墳にコンパスを合わせて進む。本来なら京大の地震観測施設の前から階段を探して下っていたが、今回は初めて車道沿いに下る。下り切った所からくねくねと曲がり、大和町一丁目、奈佐原二丁目を経て阿武山小学校裏の公園に出て一休みする。そこから延々と歩き、阿武野中学校の西側を通って川沿いに南下し、名神道路の下を潜る。潜った所で左のバス道に入り、バス停を二つ通過して信号機のある所で左に入り今城塚古墳の入口に着く。ここの標識で今城塚古代歴史館の位置を確認する。今城塚古墳には20年ほど前何回か来たことがある。ここには池が三つあり、当時は釣り客で賑わっていた。今はどうも釣りは禁止の模様。

今城塚古墳模型図(13:31) 今城塚古墳(13:32)

今城塚古代歴史館は2011.4史跡公園として開館したようである。ここには三島古墳群、今城塚古墳の埴輪、土器、銅鐸等の展示と阿武山古墳の展示がある。今城塚古墳は継体大王の真の陵墓(531)と言われているが、宮内庁の治定を受けていないので文化庁の判断で発掘調査をしている前方後円墳である。ここの埴輪は大きく見る価値はある。

阿武山古墳の展示説明(15:51) 埴輪は大きく見る価値はある(14:05)