ここからの道は関電の点検路である。道は階段が主体で尾根道まで距離して0.9K、標高差200mの道乗りである。所々2018.9.4の台風21号による倒木が残っているが、ちゃんと踏み跡があり、すんなりと11:23尾根道に合流する。小塩山に向かって東に向かう。暫く歩き、登山道を外れ尾根筋を登る。台風による倒木が残っており、避けながら登る。直ぐに淳和天皇陵の後方に着く。ここが小塩山の頂上642mである。今は、小塩山と書かれた標識は見当たらない。

取付き付近 階段道 小塩山山頂

さあ、カタクリ観賞だ。今日午前中はあいにくの天気で、このところ温かい天気が続いておらずカタクリの開花は悪いと判断し、御陵の谷はパスして「Nの谷」へ向かう。ボランテアのいる受付に着く。我々意外に鑑賞客はほとんどいないようである。親切にもボランテアの一人が案内してくれることになる。案内に従って「Nの谷」を歩く。

ミヤマアオイの花 カタクリの1年生 スミレ

エンレイソウ ミヤマカタバミ 白い花のカタクリ(葉っぱが違う)

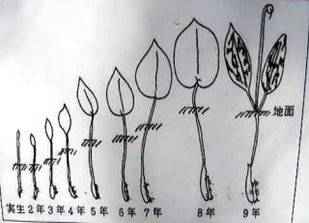

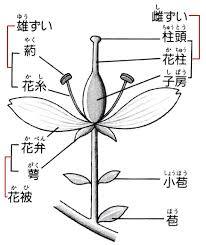

ミヤマアオイ、カタクリの1年生、白いカツクリの葉っぱの説明、花の咲くまでの葉っぱの出方、スミレ、エンレイソウ、ミヤマカタバミ等の説明を受ける。カタクリの開花は全体的に少なく、生憎曇っていて太陽が出ていない。従って花弁が完全に開いていない。時期的にも少し早い所為もあった。10株程度しか写真には撮らなかった。それでも早い時期でのカタクリを見るのも価値がある。茶色の葉っぱが真直ぐに立ち上がり、横に広げて緑色の葉っぱになり、花のつぼみが立ち上がり、太陽の光で花弁が開く過程が良く理解できた。

葉っぱが出る 花弁が出る 花弁が成長する

花弁が垂れる 花が開く 花弁がいっぱいに開く

{Nの谷」での観賞後、「炭の谷」の手前で昼食を済ませ、炭の谷に入る。炭の谷(炭はこの谷に炭焼きがあったことから因んで付けたと聞く)は Nの谷から0.2K程東に位置し、標高580mから標高550mまで北北西に下った谷筋が観賞通路となっている。最初に目にしたのがミヤコアオイ、この葉っぱはギフチョウの幼虫が好み、食べて成長するのである。カタクリの生える所には大抵あるのだ。谷の上部はカタクリが主体で、下に下るほどミヤマカタバミが多く見られた。ここはNの谷より開花の数は多かった。沢山写真に収めたが代表的なもののみ下記に記載する。

ミヤコアオイ いっぱいに開いたカタクリ

いっぱいに開いたカタクリ ミヤマカタバミ

カタクリ観賞が終わり、東に向かい、車道と交差するとこまで出た(13:14)。ここが直登道(南春日町に通じる山道)の入口である。ちょっと休憩して南東に下る。10分程下ると楓の綺麗な樹林帯を通過する。それから2回車道の右縁を通って下る。それから山桜を見て谷筋に出る。林道から何時も通る道を外れ、左側の小川に架かった橋を渡り花の寺「勝持寺」に向かう。一旦高速の手前まで下り、左上方にある花の寺に14:30到着した。

花の寺「勝持寺」は1140年当時出家した西行法師が1株の桜を植え、吟愛したことから「花の寺」と呼ぶようになったそうだ。受付で400円を払う。どうも桜は今が満開のようだ。受付書院の左横に見たことのない白い花「?うつぎ」が綺麗に咲いていた。庭園の桜も立派であった。鐘楼堂の横に西行桜がある。半分枝垂れで、満開で傘の様に咲いていた。この地は山の麓で南面になっているので街中より桜の開花が少し早いようだ。

南門にて 庭園の桜 ?ウツギ

鐘楼堂と西行桜 西行桜 西行桜の隣りの桜

庭園の桜 紅枝垂れ桜 東門付近から西に向かって

花の寺の桜観賞が終わり、A女史の提案で大原野神社の千眼桜を見に行くことになる。8,9分咲きではあったが立派な見ごたえのある桜である。もう少し大きければもっと良いが。最後に正法寺の入口ある立派な桜を見てバス停「南春日」に14:20到着した。

大原野神社の千眼桜

本日の予定はこれで終わり。

HP.jpg)