2019小塩山・カタクリ観賞

訪問時 2019.4.12(金) 天候 晴れ 単独

1. 行程

高槻市 (9:34) =中畑回転場「400」(10:22着、10:25出発) →1.2K取付き「420」(10:42)(5分) →0.9K尾根合流「620」(11:19)→0.3K小塩山642m (11:31)→(昼食20分)→0.7Kカタクリ「Nの谷」(12:20-12:54) →0.2K炭ノ谷(13:00-13:25) →(10分)

→2.5K正法寺(14:30-14:35)→0.5K南春日町バス「100」(14:42到着、15:03発)=向日町(15:36)

歩行距離 6.3K 標高差 242m+α-542m 所要時間 4:17(歩行3:00)

2.概況

今回は中畑回転場からの小塩山のカタクリ観賞を主体にして企画した。バスはWeek Dayにしては珍しく始発から満席であった。終点「中畑回転場バス停」での乗客は小生以外に20人弱の1団体客が降りた。

関電点検路取付中畑回転場からの小塩山へは今回が2回目である。前回は外畑(トノハタ)から国土地理院の点線に沿って登ったが途中から廃道化していて苦労して関電の点検路に合流した苦い思いがあり、今回は前回の失敗を糧にして最初から関電点検路取付きから登ることにした。距離0.9K、標高差200mの道で所々昨年の台風21号による倒木があったが踏み跡があり、すんなりと尾根道に合流することが出来た。

関電点検路取付 階段道 尾根道に合流

小塩山は久しぶりなので少し登山道を確認した後東に向かう。暫く歩き、登山道を外れ小塩山に向かう。途中後ろから道なき尾根を登ってくる一人の男性と遭う。話を聞くと外畑に車を置いて道なき尾根を伝って登って来たと言う。小塩山は初めてというので案内がてら行動を共にする。先ずは淳和天皇陵の後の小塩山の頂上642mを確認する。今は、小塩山と書かれた標識は見当たらない。

さあ、次はカタクリ観賞だ。御陵の谷はパスして「Nの谷」へ向かう。時計を見ると適当な時間なのでNTTの電波塔の傍で昼食とした。彼はかって飯豊山と 大朝日岳の間に住んだことがあり、5回飯豊山に登ったという。食事中東北地方の百名山に花が咲く。

大朝日岳の間に住んだことがあり、5回飯豊山に登ったという。食事中東北地方の百名山に花が咲く。

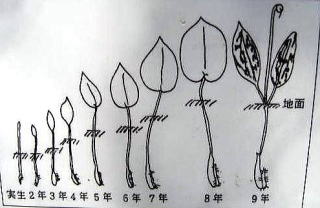

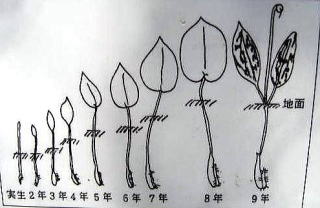

カタクリは北海道から九州の各地、朝鮮、中国にも分布するユリ科カタクリ属に属する多年草である。比較的日光が良く当たる落葉広葉樹林の林床に群生し早春に下を向いた薄紫から桃色の花を咲かせる。発芽1年目は細い糸状の葉で、2年目から7-8年までは卵状楕円形の1枚の葉だけで過ごし、鱗茎が大きくなり、2枚目の葉が出てから花をつける。毎年少しずつ鱗茎に養分が蓄積され、発芽から開花までには7-8年を要すると言われる。先ず、最初にNの谷を訪れる。

①

Nの谷(NとはNTTの電波塔からとっている模様)

ここのカタクリは色々あって見飽きないところが面白い。取り敢えず観賞路に従って反時計回りに巡回する。

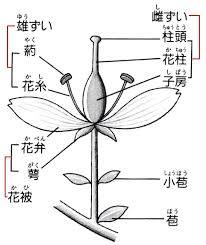

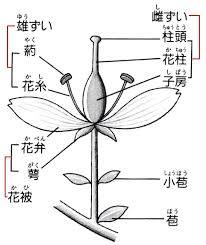

花をつけたカタクリは標準的には下図のように

・葉は2枚

・花弁は6枚で薄紫からピンクの色をなしている

・雄蕊(雄ずい)は紫色で長短3本ずつ計6本からなっている

・雌蕊(雌ずい)は真ん中に1本あり、先端が3つに分かれている

しかし、ここNの谷のカタクリは突然変異か奇形種か分からないが標準の物から外れているものが見られる。

1.葉が1枚のカタクリが見られた

2.葉が3枚のものも見られた

3. 花弁が白いものがある。10000株あれば1株程度発生するらしい。

今回は蕾の1株しか見つけることが出来なかった。何時もは3,4株ある筈だ。

1枚葉のもの 3枚葉のもの 白いカタクリ(蕾)

4. 花弁の数が6枚でなく、5,7,8,枚のものも見ることができた。

5.雄蕊の色が紫色でなく、雌蕊と同じ薄緑色のものが前回来た時見られた

1.2.3.のものは、花は開いていなく、蕾状態であった。それから細い糸状の葉をした1年生のカタクリが結構見られた。

1年生のカタクリ 大人になったカタクリ(葉が3枚?) ミヤマスミレ

なお、カタクリ以外にミヤマスミレ(シハイスミレ?)、エンレイソウ、ミヤマカタバミが見られた。

ミヤマスミレ(シハイスミレ?) エンレイソウ ミヤマカタバミ

カタクリの見ごろとしては丁度良い時期と思った。しかし何時も良く見られるギフチョウの幼虫が好むミヤコアオイは1株も見ることが出来なかった。管理人に聞くと今年は寒い日が続いた所為か遅れているとの返事であった。

②

炭の谷(炭はこの谷に炭焼きがあったことから因んで付けたと聞く)

炭の谷はNの谷から0.2K程東に位置し、標高580mから標高550mまで北北西に下った谷筋が観賞通路となっている。上部がカタクリが主体で下に下るほどミヤマカタバミや花の付いていないニリンソウが多く見られた。ずうっとミヤマアオイを探していたが上の方に1株だけ芽を出したものを見つけた。

ネコノメソウ ミヤマカタバミ 唯一見られたミヤコアオイの葉っぱ

一旦NTTの電波塔付近まで引き返し、行動を共にしたO氏と別れ、東に向かい、車道と交差するとこまで出た(13:35)。ここが直登道(南春日町に通じる山道)の入口である。ちょっと休憩して南東に下る。10分程下ると楓の綺麗な樹林帯を通過する。それから2回車道の右縁を通って下る。それから山桜を見て谷筋に出た(14:11)。後は林道から車道を経てバス停に向かう。途中左手に桜の綺麗そうな正法寺があるので立ち寄る。

楓の綺麗な樹林帯 山桜 正法寺の桜

バス停に着いたのは14:42であった。

3.所感

今回は最短距離で比較的楽にカタクリ観賞が出来た。Week Dayであったが、Nの谷は大勢の鑑賞客が楽しんでおられた。案内人からも色々聞くことが出来、何時も見所のある所である。ミヤマアオイが咲いてないのは初めてであった。今年のギフチョウはまだ2回しか見ていないと言っておられた。今年は例年より寒かったようだ。

なお、今回のルートは参考になると思うので下記記載する。

HP.jpg)

大朝日岳の間に住んだことがあり、5回飯豊山に登ったという。食事中東北地方の百名山に花が咲く。

大朝日岳の間に住んだことがあり、5回飯豊山に登ったという。食事中東北地方の百名山に花が咲く。

HP.jpg)